Übersicht

Vereinsnews

Neuer Vorstand mit starkem Programm: 12 Thesen für eine innovative, klimaschützende und nachhaltige Bau- & Immobilienwirtschaft

„Wer nicht nachhaltig baut, baut in Zukunft gar nicht mehr“ – so lautet eine der 12 aktuell erstellten Thesen des am 9. Juni gewählten neuen Vorstands der IG LEBENSZYKLUS BAU. Das Thesenpapier ist ehrgeizig und visionär, versteht sich als laufendes Arbeitsprogramm und Zielsetzung zugleich, und dient als Orientierung für eine innovative, klimaschützende und nachhaltige Bau- und Immobilienwirtschaft. An dessen Details arbeiten bereits rund 100 Unternehmen aus der Branche unter Beteiligung führender Projektentwickler, Wissenschaftler und Bauherren.

Lesen Sie hier die 12 Thesen nach

Das könnte Sie auch interessieren...

Neuer Vorstand & Rückblick 10 Jahre IG LEBENSZYKLUS BAU

Bei der Generalversammlung der IG LEBENSZYKLUS BAU am 9. Juni 2021 wurde ein neuer Vorstand einstimmig gewählt:

- Wolfgang Kradischnig (DELTA),

- Stephan Heid (Heid & Partner Rechtsanwälte),

- Christoph Müller-Thiede (M.O.O.CON),

- Dominik Philipp (Dietrich | Untertrifaller Architekten),

- Klaus Reisinger (iC consulenten)

- und Stefan Rufera (KPMG Austria).

Der neue Vorstand tritt mit einem ehrgeizigen Programm auf den Plan, das wir Ihnen in einem kurzen Video vorstellen möchten:

10 Jahre IG LEBENSZYKLUS BAU – DANKE!

Nach über 10 Jahren IG LEBENSZYKLUS BAU zogen sich Karl Friedl (M.O.O.CON), Christoph M. Achammer (ATP architekten ingenieure) und Erich Thewanger (KPMG Austria) aus ihrer Vorstandsposition zurück.

Als Dank für sein jahrelanges Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz für die IG LEBENSZYKLUS BAU wurde Karl Friedl zum Ehrenvorstand ernannt.

Für Sie haben wir die schönsten Momente der letzten 10 Jahre in einem Video zusammengefasst:

Das könnte Sie auch interessieren...

Das Jahresprogramm 2020

Vorgestellt wurde zudem das geplante Innovationslabor, für welches die IG Lebenszyklus Bau im Rahmen des DBS-Clubs einreicht (Details unten). Wir freuen uns des Weiteren über zahlreiche Unterstützer der Initiative „Gebäudetechniker*Innen braucht das Land“, welche Ende Februar 2020 im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung der Politik übergeben wird. Unterstützen Sie die Initiative durch Übersendung Ihres Logos oder/und Unterzeichnung der Petition (Details hier).

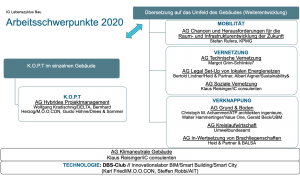

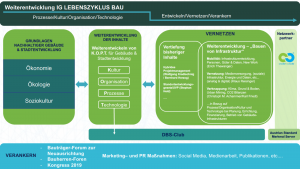

Neben der Weiterentwicklung des K.O.P.T.-Modells (Kultur, Organisation, Prozesse, Technologie) werden 2020 insgesamt neun Arbeitsgruppen an der Übersetzung der bislang durch die IG Lebenszyklus Bau erarbeiteten Inhalte auf das Umfeld des Gebäudes arbeiten. Unter den Schwerpunktthemen Mobilität, Vernetzung & Verknappung wird es folgende Arbeitsgruppen geben:

AG Hybrides Projektmanagement (K.O.P.T.-Modell)

AG Hybrides Projektmanagement (K.O.P.T.-Modell)- AG Chancen und Herausforderungen für die Raum- und Infrastrukturentwicklung der Zukunft

- AG Technische Vernetzung

- AG Legal Set-Up von lokalen Energienetzen

- AG Soziale Vernetzung

- AG Grund & Boden

- AG Kreislaufwirtschaft

- AG In-Wertsetzung von Brachliegenschaften

- AG Klimaneutrale Gebäude

Bei Interesse an einer Teilnahme an einer der Arbeitsgruppen, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle: office@ig-lebenszyklus.at

Bislang haben sich bereits zehn weitere Unternehmen entschieden, die IG Lebenszyklus Bau im kommenden Jahr zu unterstützen und sich inhaltlich miteinzubringen. Wir freuen uns folgende Unternehmen als neue Mitglieder begrüßen zu dürfen: Bernegger GmbH, Bundesaltlastensanierungsgesellschaft m.b.H., Drees & Sommer, PHH Rechtsanwälte, UBM Development, Umweltbundesamt, neoom group, BIM SPOT, Ing. Hans Bodner Baugesellschaft mbH & Co KG und Sozialbau AG.

Im Rahmen der Mitglieder- und Interessentenveranstaltung stellten sich einige davon mit einem kurzen Statement persönlich vor.

Martin Schuster (Bundesaltlastensanierungsgesellschaft)

„Wenn die Verursacher von Umweltschäden bei durch Schadstoffe verunreinigten Flächen nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden können, führen wir die Sanierungsmaßnahmen durch. Als Experten für Altlastensanierung und Brachflächenrecycling sehen wir viele inhaltliche Überschneidungen mit der neuen Ausrichtung der IG Lebenszyklus Bau.“

Brigitte Karigl (Umweltbundesamt)

„Durch Aushubmaterialien sowie Bau-und Abbruchabfälle verantwortet die Bauwirtschaft mehr als zwei Drittel des Abfallaufkommens in Österreich. Daraus ergibt sich ein großer Handlungsbedarf in Sachen Recycling und Kreislaufwirtschaft in der Branche.“

Stefan Haslinger (neoom group GmbH)

„Wir interessieren uns vor allem für die Frage, wie man Energie intelligent verteilt und bieten darauf eine kundenfreundliche Antwort mit einer intelligenten Kombination aus Soft- und Hardware: Mit unserem IoE (Internet of Energy) Gateway schaffen wir eine offene, herstellerunabhängige Energieplattform und verbinden beliebig viele Geräte, unabhängig vom Standort, miteinander. Dabei wird sehr oft auch Energie aus PV-Anlagen mit unseren skalierbaren Stromspeichern für Zeiten ohne Sonne genutzt und zu einem virtuellen Kraftwerk verbunden.“

Gerald Beck (UBM Development)

„Wie lange wollen wir noch endliche Ressourcen verbrauchen? Wenn wir diese Frage angehen wollen, spielen Grund und Boden eine große Rolle. Es ist uns schon lange ein Anliegen, unsere Produkte im Hotel-, Büro- und Wohnbau so nachhaltig wie möglich gestalten, daher möchten wir bei diesem wichtigen Thema unseren Beitrag leisten.“

Annika Wolf (PHH Rechtsanwälte)

„Als Rechtsanwältin habe ich über Jahre unterschiedlichste lebenszyklusorientierte Projekte betreut. Dieser Ansatz macht nicht nur aus gesellschaftlicher Perspektive Sinn, sondern nützt den einzelnen Stakeholdern wie Ausführende, Betrieb, Investoren und Banken bei der Risikominimierung.“

Marc Guido Höhne (Drees & Sommer)

„Unser Unternehmen begleitet ganzheitlich private und öffentliche Bauherren in allen Phasen der Entstehung einer Immobilie, angefangen von der ersten Idee bis in den Betrieb. Wir fühlen uns vor diesem Hintergrund bei der IG Lebenszyklus besonders zuhause: Mit großen Überschneidungen in Sachen Mindset und Herangehensweise freuen wir uns, vor allem beim Thema hybrides Projektmanagement zusammenzuarbeiten und neue Denkweisen zu begründen.“

Helmut Lugmayr (Bernegger GmbH)

„Wir sind in den Bereichen Rohstoffindustrie, Bauwirtschaft und Umwelttechnik tätig und sehen bei der IG Lebenszyklus Bau viele Anknüpfungspunkte, vor allem im Bereich Brachflächenrecycling.“

Das im Rahmen des DBS-Clubs geplante Innovationslabor will BIM-basierte Innovationsvorhaben aus Planung, Errichtung, Betrieb und Rückbau sowie Smarte Technologien und die zugehörigen Prozesse, Modelle, Tools etc. unabhängig im Echtbetrieb oder in echtbetriebsnahen Situationen praktisch erproben und weiterentwickeln. Ziel ist der Nachweis der durchgängigen digitalen Prozesskette im Bauwesen anhand konkreter BIM basierter Bauprojekte, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen durch einen umfassenden Innovationsprozess für Digitale Lösungen im Bausektor sowie der Abbau von Barrieren zwischen Branchen und Gewerken und Erleichterung des Zugangs zu Expertise durch aktiven Wissens- und Erfahrungsaustausch.

Bei Zuschlag durch die Förderstelle wird im Rahmen des Innovationslabors eine eigene Betreibergesellschaft den Aufbau und die Bereitstellung von realen Entwicklungs- und Demonstrationsumgebungen vorantreiben und durchführen. Die Einreichung für den Antrag zum Innovationslabor erfolgt über die IG Lebenszyklus Bau.

➤ Alle Details hier herunterladen (pdf)

1. Mitglieder- und Interessentenversammlung

2., Praterstraße 1 / Space 28

4. Juni 2020, 17:00-19:00 Uhr

10. Kongress der IG Lebenszyklus Bau

Ort offen

20. Oktober 2020, ab 12.00 Uhr

2. Mitglieder- und Interessentenversammlung

2., Praterstraße 1 / Space 28

10. Dezember 2020, 17:00-19:00 Uhr

Das könnte Sie auch interessieren...

Vom Gebäude zum Raum

Ökologische, soziokulturelle und ökonomische Veränderungsprozesse sowie die Digitalisierung und Automatisierung vieler Arbeitsabläufe machen die integrale Betrachtung von Gebäude- und Quartiersentwicklung heute zu einer Notwendigkeit. So der Tenor beim 9. Jahreskongress der IG Lebenszyklus Bau, die Anfang 2019 eine intensive Auseinandersetzung mit den Umweltfaktoren Mobilität, Vernetzung und Verknappung und deren Wechselwirkung auf das einzelne Gebäude eingeläutet hat. Mit den ersten Ergebnissen in Form von vier Publikationen und einem Videoprojekt präsentierte der Verband in der Wirtschaftskammer Wien neue Impulse und Leitlinien für die effektive Bewältigung anstehender Herausforderungen bei der lebenszyklusorientierten Planung, Errichtung, Finanzierung und Bewirtschaftung von Gebäuden und deren Umfeld.

➤ Hier geht’s zur Bildergalerie

➤ Hier geht’s zum Video-Nachbericht

➤ Hier geht es zu unseren Publikationen 2019

„Wir haben gut daran getan, das Gebäude zu verlassen und in den Raum zu gehen“, zeigte sich Vorstandsmitglied Christoph M. Achammer, ATP architekten ingenieure, angesichts des facettenreichen Kongressprogramms und der Ergebnisse des Arbeitsjahres 2019 überzeugt. Die Auseinandersetzung mit interdisziplinären Perspektiven auf Phänomene wie soziale Vernetzung hielt er dabei für ebenso notwendig, wie das kritische Hinterfragen unzeitgemäßer Regulierungen und prozesshemmender Partikularinteressen.

Mobilität – ein Thema, das bewegt

Mobilitätskonzepte gewinnen in der Bau- und Immobilienwirtschaft zunehmend an Einfluss: Denn Veränderungen im Verkehrsnutzungsverhalten (wie E-Mobility, autonomes Fahren und Sharing-Modelle) stellen Infrastruktur-, Gebäude- und Quartierentwicklung vor große Herausforderungen und rücken Nachhaltigkeitsaspekte und effiziente Raumnutzung in den Fokus.

Mit dem neuen Diskussionspapier „Nachhaltiges Bauen braucht Mobilität“ ist eine Bündelung der für Immobilienplanung und -entwicklung wesentlichen mobilitätsbezogenen Fragen gelungen, erläuterte AG-Leiter Stefan Rufera, KPMG. Das auf Basis intensiver Gespräche mit Expertinnen und Experten aus dem Kontinuum Mobilität – Raum – Gebäude erarbeitete Meinungsbild unterstreiche u.a. die Bedeutung übergeordneter Raumkonzepte und die Notwendigkeit flexibler Gebäudegestaltung, resümierte er.

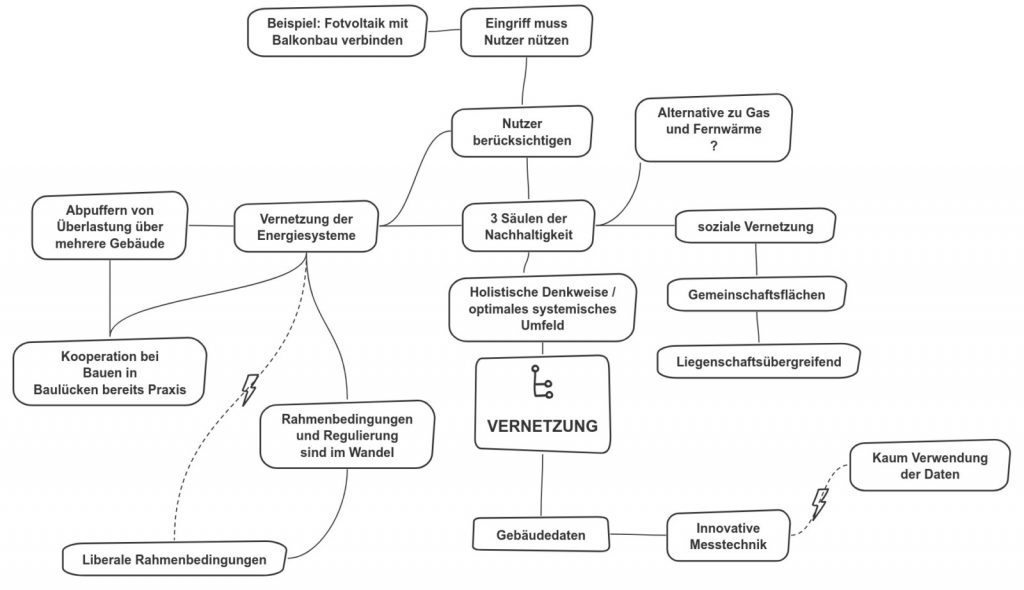

Vernetzung – ein facettenreiches Phänomen

Dem Phänomen Vernetzung näherte sich die IG Lebenszyklus Bau im vergangenen Arbeitsjahr sowohl aus technologischer als auch sozialer Perspektive. Daraus entstanden ist der Praxisleitfaden „Schritt für Schritt zum gebäudeübergreifenden Energiesystem“, der neben technischen Voraussetzungen auch die Rollen der beteiligten Stakeholder und die Bedeutung zentraler Koordination in den Fokus nimmt, sowie ein Videoprojekt, das den Facettenreichtum sozialer Austausch- und Vernetzungsprozesse auf Grundlage von Expertenmeinungen sichtbar macht.

Was den Leitfaden anbelange, skizziere man erstmals eine integrale Herangehensweise an die Entwicklung lokaler Energienetze, erläuterte AG-Leiterin Margot Grim-Schlink, e7 energy innovation & engineering. Zwar sei die praktische Umsetzung der dargestellten Schritte noch eher Ausnahme als Regel, doch sprechen günstige Rahmenbedingungen und zahlreiche Vorteile für ein konzertiertes Vorgehen. Den Nutzen von Kooperation unterstrich auch IG Lebenszyklus-Vorstand Klaus Reisinger (iC consultenten), der soziale Vernetzung eng mit Fragen der Lebensqualität verbunden sah. Dass weiterer fachübergreifender Austausch über das Thema stattfinden müsse, stand für ihn außer Frage: Die IG Lebenszyklus Bau werde dabei eine Vorreiterrolle einnehmen.

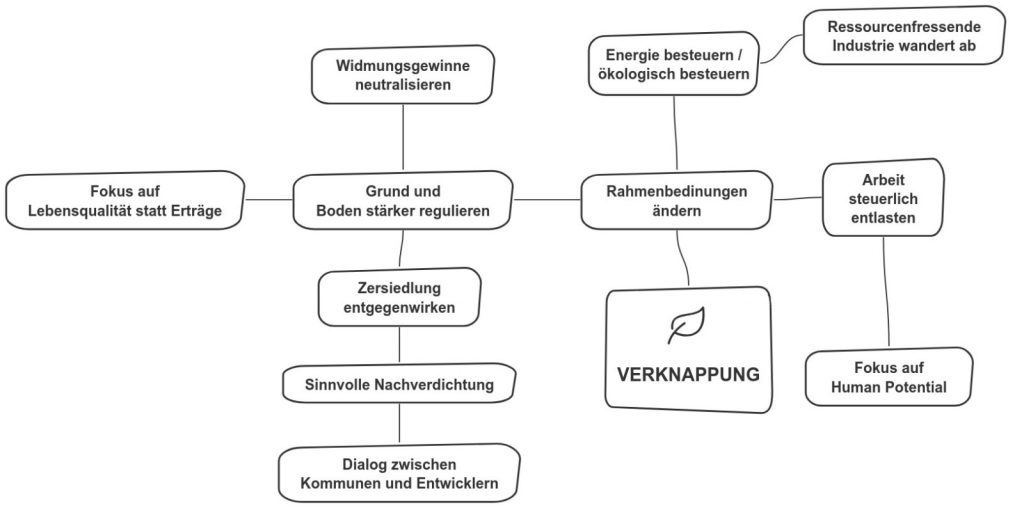

Verknappung – eine gewichtige Grundsatzfrage

Als ressourcenintensivste Industrie ist die Bauwirtschaft auch zur intensiven Beschäftigung mit Verknappungsfragen aufgerufen. Die einschlägige Arbeitsgruppe der IG Lebenszyklus Bau befasste sich im Arbeitsjahr 2019 daher vertieft mit Flächenverbrauch und möglichen Optimierungsmaßnahmen. Schon der Umstand, dass Wien jährlich um Eisenstadt wachse, müsse Anlass geben, ganzheitlich zu denken, forderte Walter Hammertinger, Value One: Eigentums- und Nutzungsgrenzen gelte es in diesem Kontext ebenso zu thematisieren wie multifunktionale Nutzungen, Aktivierung von Brachen, Entwicklungen in die Höhe und antiquierte Regularien.

Praxis-Werkzeuge für bessere Entscheidungen

Das K.O.P.T.-Modell als Prozessgrundlage erfolgreicher Bau- und Immobilienprojekte verliert auch vor dem Hintergrund der Perspektiverweiterung nicht an Relevanz: Mit dem ergänzenden Praxisleitfaden „Hybrides Projektmanagement“ erhält das Theoriemodell mit den vier Säulen Kultur, Organisation, Prozesse und Technologien sogar Erweiterung und Vertiefung: „Wir haben Methoden des klassischen und agilen Projektmanagements zu einem standardisierten Prozess zusammengeführt. Damit schaffen wir einen praxisorientierten Rahmen, der Kreativität wahrt, Komplexität durch partnerschaftliches, vertrauensvolles Handeln reduziert und die Zuverlässigkeit getroffener Entscheidungen erhöht“, erläuterte IG Lebenszyklus Bau-Vorstand Wolfgang Kradischnig, DELTA, die Vorzüge des entwickelten Modells.

Nachhaltigkeit darf kein Wettbewerbsnachteil sein

Bauunternehmen, die lebenszyklus- und nachhaltigkeitsorientiert arbeiten, soll dadurch kein Wettbewerbsnachteil entstehen. Was die Nachsorgephase anbelangt, würden jedoch Regelungen, die einen Fokus auf Nachhaltigkeit sicherstellen, fehlen, skizzierte Berthold Lindner, Heid & Partner Rechtsanwälte. Das neue Positionspapier „Implementierung von Lebenszyklen in Genehmigungsverfahren“ schlägt vor, Nachnutzungsfragen bereits im Baubewilligungsverfahren zu berücksichtigen – ohne ein weiteres Genehmigungskriterium einzuführen. Habe man bereits in der Planungsphase über etwaige Nachnutzungsoptionen nachgedacht, könnten Umwelt- und Klimabelastungen durch Abbrüche reduziert werden, erläuterte Lindner die Intention des präsentierten Vorschlags.

Mitglieder- und Interessentenveranstalung am 11. Dezember 2019

Bei der Mitglieder- und Interessentenveranstaltung erfahren Sie, wie es 2020 weitergeht, was unsere neuen Mitgliedsunternehmen einbringen und bei welchen Arbeitsgruppen Sie sich im neuen Jahr beteiligen können.

WANN: 11. Dezember 2019, 17:00-19:00 Uhr | anschließend Networking (Beginn pünktlich!)

WO: Design Tower, Praterstraße 1, 2. Stock, Raum 28 Eventroom | 1020 Wien

Das könnte Sie auch interessieren...

Neuer Kooperationspartner: fm.benchmarking

Über fm.benchmarking

fm.benchmarking erhebt kontinuierlich Immobiliennutzungskosten und verwaltet dadurch die größte branchenübergreifende Datenbank für Nutzungskosten im deutschsprachigen Raum. Unter der Leitung von Prof. Uwe Rotermund stellt fm.benchmarking als verbandsoffenes Projekt im jährlichen Bericht die wesentlichen Führungs- und Analysekennzahlen der Nutzungs- und Betriebskosten von Gebäuden vor. Die fm.benchmarking Detailberichte stellen eine Ergänzung zu diesem Kompendium dar. Hier werden einzelne Themen vertieft betrachtet.

fm.benchmarking erhebt kontinuierlich Immobiliennutzungskosten und verwaltet dadurch die größte branchenübergreifende Datenbank für Nutzungskosten im deutschsprachigen Raum. Unter der Leitung von Prof. Uwe Rotermund stellt fm.benchmarking als verbandsoffenes Projekt im jährlichen Bericht die wesentlichen Führungs- und Analysekennzahlen der Nutzungs- und Betriebskosten von Gebäuden vor. Die fm.benchmarking Detailberichte stellen eine Ergänzung zu diesem Kompendium dar. Hier werden einzelne Themen vertieft betrachtet.

Das fm.benchmarking bietet die Möglichkeit Kosten-, Verbrauchs- und Flächenkennzahlen von Immobilien zu vergleichen. Eigentümer bzw. Verwalter von Immobilien oder auch FM-Dienstleister können so ihre Kennzahlen beurteilen und ggf. Optimierungspotenziale feststellen.

![]() Bei der Analyse spezifischer Kennzahlen kann das fm.benchmarking Team auf eine große Datensammlung von Immobiliennutzungskosten auf Vollkostenbasis zurückgreifen. Der aktuelle fm.benchmarking Datenpool umfasst Daten von mehr als 95 Mio. m² Brutto-Grundfläche (Stand Februar 2019).

Bei der Analyse spezifischer Kennzahlen kann das fm.benchmarking Team auf eine große Datensammlung von Immobiliennutzungskosten auf Vollkostenbasis zurückgreifen. Der aktuelle fm.benchmarking Datenpool umfasst Daten von mehr als 95 Mio. m² Brutto-Grundfläche (Stand Februar 2019).

>> Lesen Sie hier die Aussendung zum fm.benchmarking-Bericht 2019

Vorteile für Teilnehmer am fm.benchmarking

Als Teilnehmer am fm.benchmarking erhalten Sie eine individuelle Teilnehmerauswertung Ihrer Gebäude im Vergleich zu den fm.benchmarking Kennzahlen des jeweils aktuellen Berichtes als PDF-Dokument zugesandt. Zudem erhalten Sie ein Exemplar des danach erscheinenden fm.benchmarking Berichtes kostenfrei zugesandt (nicht bei der Teilnahme fm.benchmarking Lite). Weitere Vorteile finden Sie hier.

Über den Herausgeber

Prof. Uwe Rotermund ist geschäftsführender Gesellschafter der rotermund.ingenieure und öffentlich-bestellter und vereidigter Sachverständiger für Facility Management. Neben 22 Jahren Berufserfahrung als Betreiber, Planer, Berater und seiner Professur für Immobilien-Lebenszyklus-Management u. Facility Management setzt er sich mehrfach für Nachhaltiges Bauen ein. „Der fm.benchmarking Bericht ist für viele Verantwortliche im Facility Management eine wichtige Orientierungshilfe“, so Prof. Uwe Rotermund, Herausgeber des seit 2003 erscheinenden Vergleichswerks.

Prof. Uwe Rotermund ist geschäftsführender Gesellschafter der rotermund.ingenieure und öffentlich-bestellter und vereidigter Sachverständiger für Facility Management. Neben 22 Jahren Berufserfahrung als Betreiber, Planer, Berater und seiner Professur für Immobilien-Lebenszyklus-Management u. Facility Management setzt er sich mehrfach für Nachhaltiges Bauen ein. „Der fm.benchmarking Bericht ist für viele Verantwortliche im Facility Management eine wichtige Orientierungshilfe“, so Prof. Uwe Rotermund, Herausgeber des seit 2003 erscheinenden Vergleichswerks.

Das könnte Sie auch interessieren...

Cooporate or Die

Wie transparent und offen können und müssen Unternehmen sich heute begegnen? Wie entsteht im Zeitalter der Digitalisierung Innovation? Und was genau ist eigentlich ein Ökosystem? Diese und andere Fragen wurden im Rahmen der ersten DBS Academy unter dem Titel „Cooperate or Die“ in aspern Seestadt diskutiert. Das Ergebnis: Innovation braucht Partnerschaft. Die Herausforderung besteht oft darin, zu entscheiden, wann diese in welcher Form Mehrwert stiftet und wie tief sie in die unternehmenseigenen Prozesse integriert werden kann.

Partnerschaften müssten dabei vor allem einen Mehrwert bieten, den ein einzelnes Unternehmen so nicht schaffen kann, betont Gernot Wagner, Geschäftsführer PORR Design & Engineering GmbH, und ergänzt: „Hier muss es nicht unbedingt um Geld gehen, das können auch zufriedene Mitarbeiter sein oder ein guter Chef und eine Arbeitsumgebung, in der ich mich gerne und produktiv betätige.“

Als Konzept dafür eigne sich etwa ein „Innovation-Ökosystem“, das multilaterale Verbindungen zwischen Unternehmen aus verschiedensten Branchen ermöglicht, skizziert Maximilian Böger, Projektmanager und Doktorand der Universität St. Gallen. „Das Ökosystem selbst ist nicht die Lösung, sondern ein Konzept, das man nutzen kann. Jedes Ökosystem braucht ein positives Outcome. Manchmal macht es einfach keinen Sinn, mit Partnern zusammen zu arbeiten und das ist dann auch wichtig zu erkennen.“

Auch Bernhard Lehner, Vorstand und Co-Founder der startup300 AG, spricht aus Erfahrung, wenn er sagt: „Im Innovationsprozess hinterfragt man Dinge und unterstützt Personen, die bereit sind, aus der Kultur auszubrechen. Wohin diese Reise dann führt, weiß man oft nicht und das kann manchmal vielleicht sogar das Unternehmen zerreißen. Aber genau diese unorthodoxe Art und Weise, diesen Mut, braucht es. Das kann man – kontrolliert – im geschützten Bereich gut machen, aber loslassen ist entscheidend.“

Dass das nicht immer geht und stark vom jeweiligen Unternehmen abhängt, weiß Kurt Hofstädter, Director of Digital Strategy der Siemens AG Österreich: „Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung brauchen sowohl stabile als auch dynamische Elemente. Die kreativen Spielräume sind bei unserer Größe leider teils sehr gering. Dynamik bekommt man in erster Linie durch Zukäufe und komplettes Fremdarbeiten, aber nicht aus den eigenen Strukturen, das ist extrem schwierig.“

Mehr zum firmenübergreifenden Zusammenarbeiten im DBS-Club finden Sie unter www.dbs-club.at

Smart Building Demonstration Lab: Entwicklung, Planung und Demonstration an einem Ort

Mit dem Smart Building Demonstration Lab (SBD-Lab) entsteht eine einzigartige Plattform in aspern Seestadt, in der verschiedene Smart Building Technologien komprimiert an einem Ort getestet und erlebt werden können. Das vom AIT Austrian Institute of Technology federführend konzipierte Lab wurde als Test- und Demonstrationszentrum für die Bedürfnisse von Entwicklern, Bauherren, Investoren, Planern und Betreibern von Gebäuden entwickelt und soll 2020 starten.

Das SBD-Lab wurde konzeptionell finalisiert (www.dbs-club.at/#sbd-lab) und steht nun interessierten Nutzerinnen und Herstellern zur Verfügung. Wir nehmen das Thema Smart Building daher zum Anlass und Ausgangspunkt für den nächsten Digital Vision Workshop am 09. September 2019. Ziel des Workshops: Welchen Mehrwert bietet Digitalisierung und IoT im intelligenten Gebäude der Zukunft und welche Herausforderungen können wir dazu gemeinsam im Rahmen des DBS-Clubs erarbeiten?

>> Hier geht`s zur Anmeldung <<

Das könnte Sie auch interessieren...

Mobilität – Vernetzung – Verknappung

Nachbericht zur 1. Mitglieder und Interessentenveranstaltung 2019

Im Rahmen der ersten Mitglieder- und Interessentenveranstaltung 2019 wurde die inhaltliche Weiterentwicklung der IG Lebenszyklus Bau, welche seit Anfang des Jahres in Umsetzung ist, umfangreich vorgestellt. Die Arbeitsgruppen präsentierten erste Zwischenergebnisse zu den Schwerpunktthemen des Arbeitsjahres: Mobilität, Vernetzung und Verknappung. „Eine Erkenntnis können wir bereits vorwegnehmen: Sämtliche Werthaltungen, die wir für einzelne Gebäude formuliert haben – nämlich die der interdisziplinären Zusammenarbeit, die des integralen Miteinander – gelten auch für die erweiterte Diskussion der Umwelt und des Umfelds eines Gebäudes. Nur heißen diese Gartenzäune nun Gemeindegrenzen, Grätzelgrenzen und Eigentumsgrenzen – und um diese Grenzen zu überwinden, rufen wir Sie auf, gemeinsam daran zu arbeiten.“ – so Christoph M. Achammer, Vorstand der IG Lebenszyklus Bau.

Im Rahmen der ersten Mitglieder- und Interessentenveranstaltung 2019 wurde die inhaltliche Weiterentwicklung der IG Lebenszyklus Bau, welche seit Anfang des Jahres in Umsetzung ist, umfangreich vorgestellt. Die Arbeitsgruppen präsentierten erste Zwischenergebnisse zu den Schwerpunktthemen des Arbeitsjahres: Mobilität, Vernetzung und Verknappung. „Eine Erkenntnis können wir bereits vorwegnehmen: Sämtliche Werthaltungen, die wir für einzelne Gebäude formuliert haben – nämlich die der interdisziplinären Zusammenarbeit, die des integralen Miteinander – gelten auch für die erweiterte Diskussion der Umwelt und des Umfelds eines Gebäudes. Nur heißen diese Gartenzäune nun Gemeindegrenzen, Grätzelgrenzen und Eigentumsgrenzen – und um diese Grenzen zu überwinden, rufen wir Sie auf, gemeinsam daran zu arbeiten.“ – so Christoph M. Achammer, Vorstand der IG Lebenszyklus Bau.

Nach der Präsentation bisheriger Erfolge aus dem ersten Halbjahr wurde ein umfangreicher Ausblick auf die zweite Jahreshälfte gegeben: Neben der Initiative „Haustechniker braucht das Land“ bleibt es auch rund um den DBS-Club spannend – zwei aktuelle Challenges und ein Smart Building Lab werden derzeit von Mitgliedern und Partnern kräftig voran getrieben. Karl Friedl, Initiator und Vorstand der IG Lebenszyklus Bau, berichtet: „Der DBS-Club ist angetreten, um Kooperation in der Immobilienbranche zu fördern bzw. die Branche nach Außen hin zu erweitern. Wenn es um Digitalisierung geht, dann reicht es nicht wenn wir innerhalb einzelner Fachgruppen diskutieren, sondern es geht darum, dass wir miteinander reden und uns auch nach Außen um Kompetenzen die wir in der digitalen Zusammenarbeit brauchen, erweitern.“

➤ Hier finden Sie die Präsentation der 1. Mitglieder- und Interessentenversammlung vom 11. Juni 2019

Zwischenberichte zu den Schwerpunktthemen 2019

Mobilität

Neue Formen der Mobilität bedeuten neue Herausforderungen für Raum- und Gebäudeentwicklung. Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich u.a. mit der Frage, wie Raumplaner auf die Mobilitätstrends reagieren, wie sich neue Realitätsformen auf die Ressource „Raum“ auswirken und wie einzelne Gebiete davon profitieren können. Im Fokus stehen dabei die Auswirklungen von Personen- und Gütermobilität auf die Raum- und Gebäudeentwicklung. Stefan Rufera, KPMG Austria, präsentierte den Zwischenbericht seiner Arbeitsgruppe und stellte fest, dass eine übergeordnete Instanz fehlt, die Regulierungen festlegt.„Wenn es vermehrt in Richtung autonomes Fahren geht, oder jener Individualverkehr zunimmt, der dem öffentlichen Verkehr nahe kommt, verändert das den Stadtraum massiv und bringt auch entlang von Verkehrsadern massive Veränderungen mit sich. Im Rahmen der Arbeitsgruppen führen diese Themen zu spannenden Diskussionen, die sich u.a. auch in Richtung Widmung oder Zusammenarbeit der Kommunen hineinbewegen.“, berichtet Karl Friedl, Vorstand und Initiator der IG Lebenszyklus Bau.

Vernetzung

Die von Klaus Reisinger, iC consulenten & Margot Grim, e7, geleitete Arbeitsgruppe wird anhand einer thematischen Zweiteilung – in soziale und technische Vernetzung – organisiert und aufgebaut. Hinsichtlich „Technischer Vernetzung“ will Grim bis Jahresende einen Leitfaden für die wichtigsten Stakeholder (Stadt/Kommune, Stadtentwickler, Bauherr bzw. Bauträger und Betreiber) entwickeln, welche die Rollen der einzelnen Stakeholder darstellt und eine chronologische Abfolge der zentralen Tätigkeiten abbilden soll. Im Zuge der „Sozialen Vernetzung“ wird ein Videoprojekt verfolgt, welches „Soziale Vernetzung für ein nachhaltiges Quartier in einer lebenswerten Stadt“ zum Thema hat.

Verknappung

Der Fokus der Arbeitsgruppe liegt auf dem Thema „Grund und Boden“. Christoph M Achammer, ATP architekten ingenieure & Karl Friedl, M.O.O.CON beschäfticgen sich mit der Herausforderung, dass Ballungsräume immer dichter besiedelt werden Grund und Boden jedoch unverändert bleibt. Aus rechtlichem, städtebaulichem und volkswirtschaftlichem Blickwinkel werden dabei Herausforderungen wie Verstädterung aufgegriffen. „Im Rahmen der Arbeitsgruppe sind wir sehr schnell zu dem einzig nicht substituierbaren Gut gekommen, das mit Bauen zusammenhängt – und das ist Grund und Boden. Das Ergebnis ist erstaunlich, denn ein Großteil der Instrumente, die dieser Verknappung von Grund und Boden Einhalt gebieten können, existieren bereits und werden nur nicht angewendet.“, so Achammer. Im Zuge der Mitglieder- und Interessentenversammlung wurden drei Thesen zur Verknappung präsentiert: Entkoppelung der Wertveränderung durch Nutzung (Hortung und Spekulation verhindern), Widmung / Nutzung in Layern (Betrachten des Bauens im Raum) und Aktivierung der Nutzung von Grundstücken (Bestand und unbebaute Liegenschaften).

Klaus Reisinger berichtet im Rahmen der Versammlung über die Initiative „Haustechniker braucht das Land“, welche er gemeinsam mit der Fachgruppe Technische Büros, dem Fachverband der Technischen Gebäudeausrüster, TU Graz sowie der Donau Uni Krems vorantreibt. In einem gemeinsamen Positionspapier und Forderungskatalog (dzt. in Arbeit) sollen an die Bildungspolitik folgende Forderungen transportiert werden:

- Stärkung des Images der Haustechniker*innen

- Mehr Technikunterricht in der Volksschule

- Aufwertung des Lehrberufes „Installateur“

- Aufwertung und bessere regionale Verteilung der Gebäudetechnik HTL´s

- Studium der Gebäudetechnik an einer Technischen Universität

- Unterstützung von Frauen die sich für die Gebäudetechnik begeistern

- Stärkung der Rolle der Gebäudetechniker*innen in Projekten

Bis Herbst 2019 möchte die Initiative ein Positionspapier erarbeiten, welches für weitere Schritte und den Kontakt mit Lobbyisten und Stakeholdern als Grundlage dienen wird.

DBS-CLUB: Aktuelle Challenges und Neues zum SBD-Lab

Das im Rahmen des DBS-Clubs vom AIT federführend entwickelte Smart Building Demonstration Lab (SBD-Lab) soll das Smart Building für den Nutzer „erlebbar“ machen: Entwickler und Errichter, Nutzer und Betreiber können so erstmals an einem Ort verschiedene Smart Building Technologien testen und erleben. Dabei steht der Mehrwert für den späteren Anwender im Vordergrund. Was kann das Smart Building von heute und morgen wirklich leisten?

Im ersten Ausbauschritt wird das SBD-Lab hauptsächlich digital mit seinen Usern interagieren. Über Augmented, Virtuell Reality und andere digitale Präsentationsformen werden Gebäudemodelle wie BIM, reale Messdaten aber auch Simulationen von TGA Anlagen demonstrieren, welchen Mehrwert Sensorik, Vernetzung und intelligente Datenanalyse für den Anwender im Smart Building haben kann. So kann beispielsweise getestet werden, wie sich Lüftungstechnik wirklich bedarfsgesteuert an die Nutzer anpasst, welche völlig neue Anwendungsmöglichkeiten live Bilderkennung von Überwachungssystemen eröffnet, wie mobile Sensorik in Räumen Auskunft über Belegungsdichten und Nutzeranforderungen gibt, wie die Raumdaten dann wiederum verknüpft mit BIM Mehrwert für das Facility Management schaffen und vieles mehr.

Die Möglichkeiten vernetzter Sensorik und intelligenter Datenanalyse im Smart Building stehen erst am Anfang. Viele Unternehmen und Menschen sind verunsichert, was die neuen Technologien wirklich leisten und welchen Mehrwert sie stiften können. Das SBD-Lab will diese Fragen beantworten und wird damit das erste firmenübergreifende Projekt seiner Art in Wien und Österreich sein.

Dabei ist das Lab nicht als abgeschlossener Raum zu verstehen, sondern als Informationshub und Knotenpunkt in der Seestadt Aspern. Denn viele der Technologien, Gebäudemodelle und Sensorik, die wir im Lab digital demonstrieren, werden sich wiederfinden in realen Bauprojekten der Seestadt – wo sie dann auch live erlebt werden können. Die Fertigstellung ist Anfang – Mitte 2020 geplant, wir freuen uns auf zahlreiche Interessensbekundungen bis 9. September 2019 an office@dbs-club.at

Neben dem SBD-Lab arbeiten Mitglieder und Partner des DBS-Clubs derzeit an zwei Challenges:

Challenge 1: Digital Building Dashboard über den Gebäudelebenszyklus

Wie können die in Planung generierten Daten von einem BIM Modell in Form eines Dashboards benutzerfreundlich für Auftraggeber und Planer zugänglich gemacht werden? Entwicklung konkreter Anforderungsprofile potentieller Nutzer, eines technischen Umsetzungspfades und die Eingrenzung eines möglichen Demoprojektes.

Challenge 2: BIM4FIM – Die Konsolidierung von Daten aus Planung und Betrieb als Enabler für neue Geschäfts- und Betreibermodelle

Welche Informationen und Daten werden von einer AIA benötigt, um künftig möglichst großen Nutzen für den Objektbetreiber im späteren laufenden Betrieb zu schaffen? UND Wie kann eine reale Umsetzung eines Pilotprojekts / Forschungsprojekts initiiert und weiter verfolgt werden?

Alle Informationen gibt es auf: www.dbs-club.at

Start-Up Pitches: Innovative Jungunternehmer präsentierten ihre Angebote

Gegen Ende der Veranstaltung durften vier Start-Ups ihre innovativen Ideen und Unternehmen im Rahmen eines kurzen Pitches mit anschließendem Q&A vorstellen. Mit dabei waren Olympus Sky, HOUSEBOOK, Terabee und MO Point.

➤ Alle Präsentationen finden Sie im Mitgliederbereich.

Das könnte Sie auch interessieren...

Durchdachte Lichtlösungen für mehr Nachhaltigkeit

Wir freuen uns, XAL seit Anfang 2019 als neues Mitglied der IG Lebenszyklus Bau begrüßen zu dürfen. Als führender Hersteller von hochwertigen Leuchten und Lichtsystemen für Shop-, Büro-, Hotel- und Wohnraumbeleuchtung, hat sich das Unternehmen seit seiner Gründung 1989 zu einem globalem Unternehmen mit rund 1.300 Mitarbeitern, eigenen Forschungs-, Produktions- und Vertriebsstätten an 30 internationalen Standorten entwickelt. Thomas Hellweg, der die IG Lebenszyklus Bau bereits seit einigen Jahren begleitet und unterstützt, teilt seine Erfahrungen im Rahmen der Arbeitsgruppe „Vernetzung“ und beantwortete uns einige Fragen zu Potenzial und Mehrwert von durchdachten Lichtlösungen.

Wir freuen uns, XAL seit Anfang 2019 als neues Mitglied der IG Lebenszyklus Bau begrüßen zu dürfen. Als führender Hersteller von hochwertigen Leuchten und Lichtsystemen für Shop-, Büro-, Hotel- und Wohnraumbeleuchtung, hat sich das Unternehmen seit seiner Gründung 1989 zu einem globalem Unternehmen mit rund 1.300 Mitarbeitern, eigenen Forschungs-, Produktions- und Vertriebsstätten an 30 internationalen Standorten entwickelt. Thomas Hellweg, der die IG Lebenszyklus Bau bereits seit einigen Jahren begleitet und unterstützt, teilt seine Erfahrungen im Rahmen der Arbeitsgruppe „Vernetzung“ und beantwortete uns einige Fragen zu Potenzial und Mehrwert von durchdachten Lichtlösungen.

XAL ist führender Hersteller von hochwertigen Leuchten und Lichtsystemen und bereits seit 30 Jahren ein international erfolgreiches Unternehmen. Worin sehen Sie das größte Potenzial im Einsatz von durchdachten Lichtlösungen?

Die wichtigste Antwort auf diese Frage lautet: Wo Licht gebraucht wird, soll es im richtigen Maß vorhanden sein und leuchten, und wo keines gebraucht wird, soll kein Licht eingeschaltet sein und damit keine Energie verbraucht werden. Licht soll bewegungs- und belegungsabhängig ein Gebäude innen und außen automatisiert und normgerecht beleuchten, also mit der geplant berechneten und dann auch ausgeführten Lichtintensität, d.h. Lichtstärke. Für sicherheitsrelevante Bereiche oder Gebäudeteile, die außerhalb der Betriebszeiten passiv erkennbar sein müssen empfehlen sich Dimmungen über Szenarien; auch dies ist leicht und einfach technisch umsetzbar. Durchdacht ist in diesem Sinne eine sinnvolle Kombination von energieeffizienten Komponenten (Leuchten und Steuerungseinheiten) mit einem klugen Mittelmaß an Steuerungslogiken. Zu viel Optionen und Komplexität sowie Sensorik und eine Systemintegration in alle Richtungen ist oft kontraproduktiv.

Ein Trend, der in den vergangenen Jahren im Beleuchtungsbereich an Bedeutung gewinnt ist das Thema „Human Centric Lighting“. Das soll meinen, dass die Beleuchtung sich an menschliche Prozesse über den Tages- und auch Jahreszeitenverlauf hinweg anpasst und verändert. Die Lichtintensität, die Farbtemperatur der Beleuchtung (warm bis kalt), und die Veränderlichkeit der Zonierung von Licht bei der Ausgestaltung von Räumen bzw. Gebäudeflächen sind hierbei die wichtigsten Stellschrauben. So lassen sich funktional, technische Prozesse und Arbeitsabläufe effizienter gestalten, wie auch sozial und gesundheitsrelevante menschliche Interaktionen positiv stimulieren. Technisch sind die Systeme mit etablierter LED Technologie jetzt verfügbar.

Was ist Ihre Empfehlung für maximalem Mehrwert im Gebäudelebenszyklus?

Den maximalen Mehrwert hat ein Gebäude, wenn es eine klare Entscheidung gibt, welche Funktionen der technische Gebäudeteil Licht erfüllen soll und welchen nicht. Und das soll in der früheren Planungsphase festgelegt werden. Demnach kann vernünftig budgetiert, spezifiziert und entsprechend ausgeführt werden. Es passiert oft der Fehler, dass vieles offen gelassen wird. Dann sehe ich aus meiner Erfahrung zwei Extremfälle an nicht nachhaltig umgesetzten Projekten. Erstere haben technisch sehr aufwendige Lösungen, die alle Optionen bieten, diese aber bei Weitem nicht nutzen, und Zweitere enden aus Kostengründen bei der Budget-Minimum Lösung. Wer billig kauft, kauft teuer. Diese Weisheit zeigt sich ganz schnell, wenn in diesem Fall der Kostenfaktor Wartung und Betrieb abgebildet und ausgewertet wird.

Was erwarten Sie von der Mitgliedschaft bei der IG Lebenszyklus Bau?

Ich erwarte mir Erkenntnisse und Sichtweisen von Bauherren, Planern und Immobilienträgern. Welche Anforderungen haben diese an die technische Gebäudeausstattung und wie erfüllen sich diese in der Realität? Welche Rolle spielen die Lebenszykluskosten und wie arbeitet man daran, diese transparent zu machen und zu optimieren? Ich möchte auch einen Dialog über die innovativen technischen Möglichkeiten führen, die in meinem Industriebereich jetzt möglich sind. Die Digitalisierung und Datenvernetzung lässt hier neue Funktionen für Benutzer und Betreiber von Gebäuden zu.

Welche Aspekte und Erfahrungen möchten Sie in unser Netzwerk miteinbringen?

Die LED Technologie hat meinen Industriebereich verändert. Unsere technischen Lösungen wurden alle viel langlebiger und technisch vielseitiger. Ich möchte bei den Mitgliedertreffen zeigen und einbringen, wie langfristig beständige Unternehmen in meiner Branche mit eigener Produktentwicklung, Qualitätssicherung und Wertschöpfungskette ein strategisch besserer Partner im Bauwesen sind. Wenn man im Lebenszyklus eines Gebäudes denkt, denkt man vor allem auch im Bereich Facility Management. Die Servicierbarkeit und Tauschbarkeit von Komponenten spielen hier eine wesentliche Rolle. Technische Leuchten werden konstruiert und ausgelegt auf Plattform- und Modulbauweisen, um technische upgrades leicht und effizient möglich zu machen. Meiner Meinung nach werden auch Stoffströme in den Produkten und die Rückführung (Recycling) aus den Produkten älterer Generationen sehr bald an Bedeutung gewinnen; so, dass es sich im Ausschreibungs- und LV Wesen als Leistungskriterium erhebt. Zu den technischen Inputs werde ich auch Beiträge liefern, die den gestalterischen Aspekt der Beleuchtung in Diskussion bringen. Wo und warum sorge ich mit der Gestaltung von Licht für eine Arbeitsumgebung, die sich vom Einheitsbrei abhebt und für Atmosphäre sorgt; und warum setzen Unternehmen mit einem starken Konnex zu Mitarbeiterzufriedenheit, Loyalität, Kreativität, Innovationsgeist, Proaktivität und Eigenverantwortung genau hier an und liefern Best Practice Beispiele.

Das könnte Sie auch interessieren...

DBS-Club geht mit frischen Ideen in die digitale Zukunft

Unter Beteiligung zahlreicher Start-Ups und externer Technologieexperten wurden erste digitale Lösungsansätze entwickelt. Drei Challenges gehen nun in Phase 2 des DBS-Clubs – die Einreichung für einen gemeinsamen Co-Creation Workshop bei der Wirtschaftsagentur Wien.

Folgende Challenges werden vom DBS-Club bei der Wirtschaftsagentur Wien eingereicht:

Challenge 1: Toolkit zur Erhebung von NutzerInnen-Bedarfsprofilen inkl. Lösungsvermittlung seitens Planern, Errichtern und Betreibern

Challenge 2: Kooperative Zusammenarbeit von Bauprojektteams in der digitalen Welt / Digital Building Dashboard über den Gebäudelebenszyklus

Challenge 3: BIM4FIM – Die Konsolidierung von Daten aus Planung und Betrieb als Enabler für neue Geschäfts- und Betreibermodelle

Interessenten können sich noch bis Dienstag, 26. Februar, 9:00 Uhr unter office@dbs-club.at melden.

Wie profitieren Sie als Unternehmen vom DBS-Club?

➤ Im Verbund mit anderen Unternehmen entwickeln Sie Ideen, Projekte und Produkte für gemeinsame Herausforderungen – das gemeinsame Vorgehen ist für das einzelne Unternehmen kostengünstiger und im Ergebnis umfangreicher

➤ Der DBS-Club übernimmt dabei sämtliche Kommunikations- und Koordinationsleistungen zwischen den Phasen der Produktentwicklung: Wir sorgen dafür, dass im Vision Workshop die für Sie relevanten Ideen generiert werden, dass die entwickelten Konzepte bei der Wirtschaftsagentur eingereicht, und im Anschluss bestmöglich für eine Projekt- und Produktentwicklung beim Austrian Institute of Technology vorbereitet werden. Hier entscheiden Sie im Verbund mit Ihren Partnerunternehmen, ob Sie eine Lösung – unterstützt durch potenzielle Förderungen – umsetzen möchten.

➤ Profitieren Sie zudem vom regelmäßigen Know-how-Transfer und Inspiration zwischen Ihnen und verwandten Branchen sowie internationalen Playern: Im Rahmen der DBS-Academy sorgen wir für kontinuierlichen Austausch und Wissensvermittlung zu den Brennpunkten der Digitalisierung.

Für Start-Ups bietet der gemeinsame Arbeitsprozess die Möglichkeit, mit Unternehmen aus dem gesamten Gebäudelebenszyklus konkrete Produkte zu entwickeln und so den Grundstein für eine längerfristige Kooperation zu legen.

Weitere Informationen und Anmeldung zum DBS-Club unter www.dbs-club.at.

Das könnte Sie auch interessieren...

Vom Wohnbau zum Städtebau: Mobilität, Vernetzung und Verknappung

Als Antwort auf die fortschreitende digitale Transformation startet die IG LEBENSZYKLUS BAU mit neuen Konzepten und einer klaren Positionierung gestärkt ins neue Jahr. Neben der forcierten Implementierung digitaler Technologien als Ergänzung zu den bestehenden Säulen Kultur, Organisation und Prozess, konzentriert sich der Verein zukünftig verstärkt auf das Umfeld des lebenszyklusorientierten Gebäudes und dessen ökologische und soziokulturelle Rahmenbedingungen.

Als Antwort auf die fortschreitende digitale Transformation startet die IG LEBENSZYKLUS BAU mit neuen Konzepten und einer klaren Positionierung gestärkt ins neue Jahr. Neben der forcierten Implementierung digitaler Technologien als Ergänzung zu den bestehenden Säulen Kultur, Organisation und Prozess, konzentriert sich der Verein zukünftig verstärkt auf das Umfeld des lebenszyklusorientierten Gebäudes und dessen ökologische und soziokulturelle Rahmenbedingungen.

Anlässlich dieser Weiterentwicklung lud die IG LEBENSZYKLUS BAU am 22. Jänner 2019 zu einem exklusiven Bauträger Forum ein. Gemeinsam mit Thomas Madreiter, Planungsdirektor der Stadt Wien, der u.a. die Wichtigkeit des systemischen Umfelds für die Zukunft des Städtebaus hervorhob, diskutierten 17 hochkarätige Vertreter öffentlicher Wohnbauträger und Developer zu den drei Themenschwerpunkten Mobilität, Vernetzung und Verknappung.

So wurden Themen wie Infrastrukturentwicklung, Mobilitätstrends, Nachverdichtung, Energie und Daten sowie CO2 Bilanzen und Ressourcenmanagement aus Bauträgersicht beleuchtet und auf ihr Innovationspotential abgeklopft. Die drei in wechselseitigem Zusammenhang stehenden Themenschwerpunkte spannen zudem den Rahmen für die diesjährigen Arbeitsgruppen des Vereins auf.

➤ Hier geht es zur Bildergalerie.

➤ Hier finden Sie weitere Informationen zu den Arbeitsgruppen 2019 (Anmeldung)

„Beim Thema Mobilität zeichnen sich klare Trends ab: Während die zurückgelegten Transportkilometer potenziell zunehmen werden, so verändert sich der Mobilitätsbegriff selber. Unter dem Stichwort `Mobility as a service´ ist das eigene Auto immer weniger gefragt – Sharing Modellen, autonom und elektrisch fahrenden Autos, gehört die Zukunft. Daraus ergeben sich für die Personen- und Gütermobilität ganz neue Geschäftsmodelle und -konzepte und somit auch ganz neue Wertschöpfungsketten mit neuen Spielern und neuen Ökosystemen.“

Erich Thewanger (KPMG)

„Zukunft ist ein auszuhandelnder Prozess und es gilt somit im Gesamtzusammenhang den gesellschaftspolitischen Wollensprozess nicht außer Augen zu lassen. Zukunft ist was wir gestalten; das gilt besonders für Mobilität.“

„Zukunft ist ein auszuhandelnder Prozess und es gilt somit im Gesamtzusammenhang den gesellschaftspolitischen Wollensprozess nicht außer Augen zu lassen. Zukunft ist was wir gestalten; das gilt besonders für Mobilität.“

Thomas Madreiter (Stadt Wien)

„Wenn wir lebenswerte Städte wollen, brauchen wir kluge, am Bedarf orientierte Regulierungen – auch von Seiten der Bauträger. Denn niemand, weder die Bauträger noch die Nutzer, profitieren z.B. von leerstehenden Garagen. Es gibt also einen klaren Auftrag an die Politik: Lebensqualität fördern und Kosten entlasten.“

„Wenn wir lebenswerte Städte wollen, brauchen wir kluge, am Bedarf orientierte Regulierungen – auch von Seiten der Bauträger. Denn niemand, weder die Bauträger noch die Nutzer, profitieren z.B. von leerstehenden Garagen. Es gibt also einen klaren Auftrag an die Politik: Lebensqualität fördern und Kosten entlasten.“

Klaus Wolfinger (Wolfinger Consulting)

„Potenziell wird unser Mobilitätsaufkommen steigen. Nun stellt sich die Frage, was wir daraus machen? Vergeuden wir wertvolle Zeit am Steuer oder nutzen wir die Zeit im Zug, um zu arbeiten?“

„Potenziell wird unser Mobilitätsaufkommen steigen. Nun stellt sich die Frage, was wir daraus machen? Vergeuden wir wertvolle Zeit am Steuer oder nutzen wir die Zeit im Zug, um zu arbeiten?“

Karl Friedl (M.O.O.CON)

„Wir befinden uns in einem Kulturwandel der Arbeitswelt, in der Mobilität und Digitalisierung eine große Rolle spielen und sich wechselseitig bedingen. Mobilität bedeutet durch die Digitalisierung auch, dass ich nicht unbedingt jeden Tag ins Büro muss – unsere Arbeitsplätze werden flexibler.“

„Wir befinden uns in einem Kulturwandel der Arbeitswelt, in der Mobilität und Digitalisierung eine große Rolle spielen und sich wechselseitig bedingen. Mobilität bedeutet durch die Digitalisierung auch, dass ich nicht unbedingt jeden Tag ins Büro muss – unsere Arbeitsplätze werden flexibler.“

Ferdinand Harnoncourt-Unverzagt (BIG)

„Wir haben ein Dilemma zwischen dem Ziel, Mobilität zu verringern und Lebensqualität zu steigern und das nennt sich Convenience. Während Sharing-Modelle das große Potential haben, die Ressourceneffizienz zu steigern, so werden durch die große Verfügbarkeit wieder unnötige Kilometer verfahren. Gesellschaftspolitisch werden wir uns möglicherweise von unserem Conveniencedenken wegbewegen müssen.“

„Wir haben ein Dilemma zwischen dem Ziel, Mobilität zu verringern und Lebensqualität zu steigern und das nennt sich Convenience. Während Sharing-Modelle das große Potential haben, die Ressourceneffizienz zu steigern, so werden durch die große Verfügbarkeit wieder unnötige Kilometer verfahren. Gesellschaftspolitisch werden wir uns möglicherweise von unserem Conveniencedenken wegbewegen müssen.“

Peter Ulm (6B47)

„Verringerte Mobilität bedeutet nicht nur eine Ressourcenminderung, sondern kann auch gleichzeitig eine Erhöhung der Lebensqualität bedeuten. Vor allem dann, wenn wir von geringeren Transportzeiten sprechen.“

„Verringerte Mobilität bedeutet nicht nur eine Ressourcenminderung, sondern kann auch gleichzeitig eine Erhöhung der Lebensqualität bedeuten. Vor allem dann, wenn wir von geringeren Transportzeiten sprechen.“

Michael Baert (IFA)

„Das Land schrumpft nicht, weil die Stadt wächst, sondern die Stadt wächst, weil das Land schrumpft. Am Land ist das Chancenpotenzial deutlich geringer – dagegen müssen wir arbeiten. Das bedeutet, dass Bauformen am Land urbaner werden müssen, denn die Gesellschaft wird urbaner.“

„Das Land schrumpft nicht, weil die Stadt wächst, sondern die Stadt wächst, weil das Land schrumpft. Am Land ist das Chancenpotenzial deutlich geringer – dagegen müssen wir arbeiten. Das bedeutet, dass Bauformen am Land urbaner werden müssen, denn die Gesellschaft wird urbaner.“

Thomas Madreiter (Stadt Wien)

„Sprechen wir doch von Dichte, anstatt Stadt und Land so zu pauschalisieren – es gibt ja genauso weniger dicht besiedelte Städte. Dichte und Mobilität hängen zusammen: Ist die Dichte gering, steigt die Mobilität. Wenn Dörfer verwaisen, weil sie nicht urban genug sind und Geschäfte, Ärzte und Postämter nicht vorhanden sind, dann steigt das Mobilitätsvorkommen. Wenn die Dichte gering ist, ist es auch schwierig, öffentlichen Verkehr effizient und für alle nutzbar zu gestalten. Für qualitätsvolle Stadtentwicklung ist die Dichte ein maßgeblicher Faktor.“ Josef Ostermayer (SOZIALBAU)

„Sprechen wir doch von Dichte, anstatt Stadt und Land so zu pauschalisieren – es gibt ja genauso weniger dicht besiedelte Städte. Dichte und Mobilität hängen zusammen: Ist die Dichte gering, steigt die Mobilität. Wenn Dörfer verwaisen, weil sie nicht urban genug sind und Geschäfte, Ärzte und Postämter nicht vorhanden sind, dann steigt das Mobilitätsvorkommen. Wenn die Dichte gering ist, ist es auch schwierig, öffentlichen Verkehr effizient und für alle nutzbar zu gestalten. Für qualitätsvolle Stadtentwicklung ist die Dichte ein maßgeblicher Faktor.“ Josef Ostermayer (SOZIALBAU)

„Wir bewegen uns in dem Spannungsfeld zwischen Mobilität und einer möglichst hohen gesellschaftlichen Kohäsion. Daraus ergibt sich die Frage: Wie reduziere ich die Mobilität auf ein Minimum und garantiere dennoch einen hohen gesellschaftlichen Zusammenhalt?“

„Wir bewegen uns in dem Spannungsfeld zwischen Mobilität und einer möglichst hohen gesellschaftlichen Kohäsion. Daraus ergibt sich die Frage: Wie reduziere ich die Mobilität auf ein Minimum und garantiere dennoch einen hohen gesellschaftlichen Zusammenhalt?“

Erich Thewanger (KPMG)

In einem kurzen Impuls leiteten Margot Grim (e7 Energie Markt Analyse) und Klaus Reisinger (iC consulenten ZT) das Thema Vernetzung ein:

„Vernetzung durch Energiesysteme bedeutet, besonders in Bereichen zwischen sehr dicht und sehr leicht bebautem Raum, Synergien zu nutzen und z.B. gebäudeübergreifende Energiesysteme aus lokalen, erneuerbaren Energieträgern zu implementieren. So kommunizieren die Gebäude miteinander. Eine konkrete Herausforderung ist es, Alternativen zu Gas und Fernwärme zu finden und gleichzeitig auf Prozessebene zu klären, wer den Auftrag hat, dies auch umzusetzen.“

„Vernetzung durch Energiesysteme bedeutet, besonders in Bereichen zwischen sehr dicht und sehr leicht bebautem Raum, Synergien zu nutzen und z.B. gebäudeübergreifende Energiesysteme aus lokalen, erneuerbaren Energieträgern zu implementieren. So kommunizieren die Gebäude miteinander. Eine konkrete Herausforderung ist es, Alternativen zu Gas und Fernwärme zu finden und gleichzeitig auf Prozessebene zu klären, wer den Auftrag hat, dies auch umzusetzen.“

Margot Grim (e7 Energie Markt Analyse)

„Die Dichte ist bei Mobilität, Vernetzung und Verknappung ein maßgeblicher Faktor. Eine hohe Dichte, wie sie meist in der Stadt zu finden ist, ist genauso in punkto Energieversorgung effizienter. Wichtig ist auch, dass wir das Thema Vernetzung ganzheitlich und im Rahmen der drei Säulen der Nachhaltigkeit betrachten. Das bedeutet auf ökonomischer Ebene, dass wir effizient heizen und kühlen müssen – und das natürlich ökologisch durch nachhaltige Ressourcennutzung. Genauso muss jedoch die soziale Komponente berücksichtigt werden, Energiesysteme müssen so gestaltet werden, dass sich der Nutzer auch wohlfühlt.“ Klaus Reisinger (iC consulenten ZT)

„Die Dichte ist bei Mobilität, Vernetzung und Verknappung ein maßgeblicher Faktor. Eine hohe Dichte, wie sie meist in der Stadt zu finden ist, ist genauso in punkto Energieversorgung effizienter. Wichtig ist auch, dass wir das Thema Vernetzung ganzheitlich und im Rahmen der drei Säulen der Nachhaltigkeit betrachten. Das bedeutet auf ökonomischer Ebene, dass wir effizient heizen und kühlen müssen – und das natürlich ökologisch durch nachhaltige Ressourcennutzung. Genauso muss jedoch die soziale Komponente berücksichtigt werden, Energiesysteme müssen so gestaltet werden, dass sich der Nutzer auch wohlfühlt.“ Klaus Reisinger (iC consulenten ZT)

„Vernetzung hat viel mit Mobilität zu tun und soll Verknappung entgegenwirken. Um wirklich effizient zu sein, müssen wir das Thema in ein holistisches Ganzes einbetten. Es braucht ein optimales systemisches Umfeld, damit einzelne Maßnahmen Sinn machen – sonst nützen selbst die besten singulären technischen Lösungen wenig. Bei Smart City geht es etwa nicht um die Umsetzung des jeweils letzten Forschungsstands, sondern darum praktikable Lösungen in die Anwendung zu bringen. Es geht – bildhaft gesprochen – um die Balance zwischen Standbein und Spielbein.“ Thomas Madreiter (Stadt Wien)

„Vernetzung hat viel mit Mobilität zu tun und soll Verknappung entgegenwirken. Um wirklich effizient zu sein, müssen wir das Thema in ein holistisches Ganzes einbetten. Es braucht ein optimales systemisches Umfeld, damit einzelne Maßnahmen Sinn machen – sonst nützen selbst die besten singulären technischen Lösungen wenig. Bei Smart City geht es etwa nicht um die Umsetzung des jeweils letzten Forschungsstands, sondern darum praktikable Lösungen in die Anwendung zu bringen. Es geht – bildhaft gesprochen – um die Balance zwischen Standbein und Spielbein.“ Thomas Madreiter (Stadt Wien)

„Ein Grund für die stockende Implementierung übergeordneter Energienetze sind fehlende Geschäftsmodelle. Hier muss die Stadt Wien muss ihre Rolle als Koordinator für die Vernetzung wahrnehmen – denn das, können private Stakeholder nicht leisten.“

„Ein Grund für die stockende Implementierung übergeordneter Energienetze sind fehlende Geschäftsmodelle. Hier muss die Stadt Wien muss ihre Rolle als Koordinator für die Vernetzung wahrnehmen – denn das, können private Stakeholder nicht leisten.“

Margot Grim (e7 Energie Markt Analyse)

„Eine ganzheitliche Sichtweise bedeutet nicht nur, dass wir unseren Fokus vom einzelnen Gebäude auf ganze Stadtteile ausweiten müssen, sondern auch die Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigen müssen – denn auch die müssen von Veränderungen profitieren. Wenn wir also Fotovoltaiksysteme implementieren, könnte man das gleich mit dem Bau eines Balkons verbinden – so profitieren alle. Wir sollten aber auch von sozialer Vernetzung sprechen, die sich mit liegenschaftsübergreifenden Gemeinschaftsflächen forcieren lässt.“

„Eine ganzheitliche Sichtweise bedeutet nicht nur, dass wir unseren Fokus vom einzelnen Gebäude auf ganze Stadtteile ausweiten müssen, sondern auch die Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigen müssen – denn auch die müssen von Veränderungen profitieren. Wenn wir also Fotovoltaiksysteme implementieren, könnte man das gleich mit dem Bau eines Balkons verbinden – so profitieren alle. Wir sollten aber auch von sozialer Vernetzung sprechen, die sich mit liegenschaftsübergreifenden Gemeinschaftsflächen forcieren lässt.“

Josef Ostermayer (SOZIALBAU)

„Wir müssen bei den Investitionen auch immer den Mieter mitdenken, denn wenn der nicht mit mitzieht, bringen die innovativsten energiebezogenen Eingriffe nichts – das gilt für die technische Gebäudeausrüstung genauso, wie für innovative Tarifmodelle.“

„Wir müssen bei den Investitionen auch immer den Mieter mitdenken, denn wenn der nicht mit mitzieht, bringen die innovativsten energiebezogenen Eingriffe nichts – das gilt für die technische Gebäudeausrüstung genauso, wie für innovative Tarifmodelle.“

Thomas Madreiter (Stadt Wien)

„Bei der Vernetzung geht es ja auch um die Verwendung realer Gebäudedaten. Wie sehr vernetzen wir unsere Gebäude? Wie komme ich von den Daten zu einer intelligenten Gebäudenutzung? Und wie lernen wir aus den Daten?“

„Bei der Vernetzung geht es ja auch um die Verwendung realer Gebäudedaten. Wie sehr vernetzen wir unsere Gebäude? Wie komme ich von den Daten zu einer intelligenten Gebäudenutzung? Und wie lernen wir aus den Daten?“

Daniel Grossmann (MINEWERK)

„Die Nutzung von Gebäudedaten ist noch sehr gering, wir bewegen uns da zwischen 0-3 Prozent. Auch die Verbindung von Maschinen- und Gebäudedaten ist noch nicht gelöst. Derzeit wird die gebäudeübergreifende Vernetzung massiv verhindert, weil das Quartierdenken bei den verschiedenen Stakeholdern noch nicht angekommen ist.“

„Die Nutzung von Gebäudedaten ist noch sehr gering, wir bewegen uns da zwischen 0-3 Prozent. Auch die Verbindung von Maschinen- und Gebäudedaten ist noch nicht gelöst. Derzeit wird die gebäudeübergreifende Vernetzung massiv verhindert, weil das Quartierdenken bei den verschiedenen Stakeholdern noch nicht angekommen ist.“

Christoph M. Achammer (ATP architekten ingenieure)

„In Sachen Energieversorgung und gebäudeübergreifende Messdaten stehen liberale Rahmenbedingungen der Implementierung integraler Konzepte im Weg. Während der Status quo im Sinne einer Gewinnmaximierung jedes Gebäude einzeln betrachtet, so wäre ein Quartierdenken effizienter und nachhaltiger. Davon sind wir Lichtjahre entfernt.“

„In Sachen Energieversorgung und gebäudeübergreifende Messdaten stehen liberale Rahmenbedingungen der Implementierung integraler Konzepte im Weg. Während der Status quo im Sinne einer Gewinnmaximierung jedes Gebäude einzeln betrachtet, so wäre ein Quartierdenken effizienter und nachhaltiger. Davon sind wir Lichtjahre entfernt.“

Klaus Reisinger (iC consulenten ZT)

„Wobei – beim Bauen in Baulücken ist es bereits Praxis, sich mit angrenzenden Eigentümern zu vernetzen. Was das Thema Daten betrifft – während die Messtechnik explodiert, werden die Messdaten selber bis dato kaum genutzt.“

„Wobei – beim Bauen in Baulücken ist es bereits Praxis, sich mit angrenzenden Eigentümern zu vernetzen. Was das Thema Daten betrifft – während die Messtechnik explodiert, werden die Messdaten selber bis dato kaum genutzt.“

Michael Baert (IFA)

In einem kurzen Impuls leitet Vorstandsmitglied Christoph M. Achammer (ATP architekten ingenieure) zum Thema Verknappung über:

„Zurzeit herrscht ein Ungleichgewicht: Wir haben Energie zum Abwinken, während Grund und Boden ein rares Gut ist. Gleichzeitig begünstigen politische Prozesse Widmungsgewinne und Eigentum, während Arbeit hoch besteuert wird – das kann nicht im öffentlichen Interesse sein. Warum drehen wir das nicht um? Wenn wir Energie besteuern und Widmungsgewinne neutralisieren, wäre das ein riesen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Verteilungsgerechtigkeit.“

„Zurzeit herrscht ein Ungleichgewicht: Wir haben Energie zum Abwinken, während Grund und Boden ein rares Gut ist. Gleichzeitig begünstigen politische Prozesse Widmungsgewinne und Eigentum, während Arbeit hoch besteuert wird – das kann nicht im öffentlichen Interesse sein. Warum drehen wir das nicht um? Wenn wir Energie besteuern und Widmungsgewinne neutralisieren, wäre das ein riesen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Verteilungsgerechtigkeit.“

Christoph M. Achammer (ATP architekten ingenieure)

„Die Zersiedelung ist in Österreich ein massives Problem – das ist weder nachhaltig noch effizient. In Deutschland läuft das anders. Daher braucht es ein Regulativ in der Flächenwidmung. Hier gäbe es den Vorschlag der der ökologischen Besteuerung. Man müsste jedoch bedenken, dass die Industrie beweglich ist und wir daher dem Risiko der Absiedelung ausgesetzt sind.“

„Die Zersiedelung ist in Österreich ein massives Problem – das ist weder nachhaltig noch effizient. In Deutschland läuft das anders. Daher braucht es ein Regulativ in der Flächenwidmung. Hier gäbe es den Vorschlag der der ökologischen Besteuerung. Man müsste jedoch bedenken, dass die Industrie beweglich ist und wir daher dem Risiko der Absiedelung ausgesetzt sind.“

Berthold Lindner (Heid & Partner Rechtsanwälte)

„Gut, aber nur die ressourcenfressende Industrie würde abwandern. Wenn wir Energie statt Menschen und Arbeitskraft besteuern würden, zögen wir intelligente Menschen an und würden ineffiziente Industrien auslagern – damit können wir leben. Zurzeit zahlt niemand für Energie, wir zahlen ausschließlich die Infrastruktur zur Verteilung der Energie. Das müssen wir ändern!“

„Gut, aber nur die ressourcenfressende Industrie würde abwandern. Wenn wir Energie statt Menschen und Arbeitskraft besteuern würden, zögen wir intelligente Menschen an und würden ineffiziente Industrien auslagern – damit können wir leben. Zurzeit zahlt niemand für Energie, wir zahlen ausschließlich die Infrastruktur zur Verteilung der Energie. Das müssen wir ändern!“

Erich Thewanger (KPMG)

„Wir können uns keinen schlampigen Umgang mit Grund und Boden leisten! Eine sinnvolle Lösung ist die sozial sensible Nachverdichtung. Smart dahingehend, dass wir vernetzt denken und aktiv die Bevölkerungsbeteiligung forcieren – dann lässt sich die Stadt mit Mehrwert für alle weiter entwickeln. Solange die Lebensqualität im Vordergrund steht, ist ein strategisches Nachverdichten positiv zu sehen.“

„Wir können uns keinen schlampigen Umgang mit Grund und Boden leisten! Eine sinnvolle Lösung ist die sozial sensible Nachverdichtung. Smart dahingehend, dass wir vernetzt denken und aktiv die Bevölkerungsbeteiligung forcieren – dann lässt sich die Stadt mit Mehrwert für alle weiter entwickeln. Solange die Lebensqualität im Vordergrund steht, ist ein strategisches Nachverdichten positiv zu sehen.“

Thomas Madreiter (Stadt Wien)

„Genau das tun wir bereits! Wir betreuen öffentliche Parks mit unseren Projekten, wir bauen Erdgeschosszonen und Parkplätze mit E-Ladestationen.“

„Genau das tun wir bereits! Wir betreuen öffentliche Parks mit unseren Projekten, wir bauen Erdgeschosszonen und Parkplätze mit E-Ladestationen.“

Josef Ostermayer (SOZIALBAU)

„Auch wir wollen Lebensräume statt Schlafräume schaffen, das ist ein klares Bekenntnis und unsere sozialpolitische Verantwortung. Statt monokultureller Silos versuchten wir uns an multifunktionalen Einheiten – das ist durchaus eine Kraftanstrengung.“

„Auch wir wollen Lebensräume statt Schlafräume schaffen, das ist ein klares Bekenntnis und unsere sozialpolitische Verantwortung. Statt monokultureller Silos versuchten wir uns an multifunktionalen Einheiten – das ist durchaus eine Kraftanstrengung.“

Peter Ulm (6B47)

„Die Politik hat hier eindeutig die Koordinierungsfunktion zwischen verschiedenen Grundstücken, Bauträgern und Bebauungsarten einzunehmen.“

„Die Politik hat hier eindeutig die Koordinierungsfunktion zwischen verschiedenen Grundstücken, Bauträgern und Bebauungsarten einzunehmen.“

Michael Baert (IFA)

„Der Zusammenschluss von Entwicklern wäre eine andere Möglichkeit. Durch große Volumina werden Abstimmungen erst möglich und zweckmäßig. Es braucht also entweder den Input der Stadt oder einen Zusammenschluss der Entwickler, die ein ganzes Gebiet betreiben, um Missverständnisse zu verringern und Synergien zu bündeln.“

„Der Zusammenschluss von Entwicklern wäre eine andere Möglichkeit. Durch große Volumina werden Abstimmungen erst möglich und zweckmäßig. Es braucht also entweder den Input der Stadt oder einen Zusammenschluss der Entwickler, die ein ganzes Gebiet betreiben, um Missverständnisse zu verringern und Synergien zu bündeln.“

Andreas Reittinger (VOLKSWOHNUNGSWERK)

„Bis jetzt haben wir viel über Neubauten gesprochen – spannend wäre aber auch eine Überlegung bzgl. des Bestands.“

„Bis jetzt haben wir viel über Neubauten gesprochen – spannend wäre aber auch eine Überlegung bzgl. des Bestands.“

Erich Thewanger (KPMG)

„Auch beim Bestand gilt eine sinnvolle Nachverdichtung mit Qualitätsvorteilen für den öffentlichen Raum und den Nutzer anzustreben. Augenmerk muss hier auf dem Dialog liegen, in dem Kommunen und Entwickler auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Idealerweise sollten die Basisparameter von der Stadt bereits vorgegeben werden. Es braucht auf Stadt- und auf Entwicklerseite Ressourcen, um das qualifiziert diskutieren zu können. Hier geht es um eine Balance zwischen Verhandlung und Verbindlichkeiten.“

Klaus Wolfinger (Wolfinger Consulting)

Die Energiebranche wandelt sich durch die Digitalisierung ganz massiv. Das spüren wir nicht nur, sondern wir nutzen aktiv die Chancen und Möglichkeiten, die sich durch die Veränderung auftun. Dabei geht es etwa darum, unsere Prozesse und Technologien durch den technischen Fortschritt effizienter zu machen. Mit dem Chatbot BotTina hat Wien Energie beispielsweise erfolgreich einen neuen, digitalen Kommunikationskanal im Kundenservice etabliert. Der Chatbot beantwortet vollautomatisiert und rund um die Uhr allgemeine Kundenanfragen – so bleibt im Service-Center mehr Zeit für komplexe und individuelle Anliegen.

Die Energiebranche wandelt sich durch die Digitalisierung ganz massiv. Das spüren wir nicht nur, sondern wir nutzen aktiv die Chancen und Möglichkeiten, die sich durch die Veränderung auftun. Dabei geht es etwa darum, unsere Prozesse und Technologien durch den technischen Fortschritt effizienter zu machen. Mit dem Chatbot BotTina hat Wien Energie beispielsweise erfolgreich einen neuen, digitalen Kommunikationskanal im Kundenservice etabliert. Der Chatbot beantwortet vollautomatisiert und rund um die Uhr allgemeine Kundenanfragen – so bleibt im Service-Center mehr Zeit für komplexe und individuelle Anliegen.

Wolfgang Gleissner: Hier geht ohne die IT schon lange nichts mehr. Denken Sie nur an die vielen Daten, die wir zu einem Objekt brauchen, um den Überblick zu behalten: sämtliche Informationen aus dem Grundbuch, unterschiedlichste Flächenangaben, Zustandserhebungen und die daraus resultierende Instandhaltungsplanung. All das ist bereits weitgehend elektronisch organisiert. Hier ist der digitale Trend schon vor langer Zeit im Arbeitsalltag eines Immobilienverwalters angekommen. Im Rahmen der Bauprozesse sehe ich den Softwareeinsatz differenzierter. Derzeit werden sehr viele Fragen zum Thema BIM-Softwaresysteme gestellt, die von manchen Planern genutzt werden. Die Gedankenwelt von Building Information Modeling (BIM) kann den ganzheitlichen Denkansatz sicher unterstützen, weil sie bereits in einer sehr frühen Phase des Projekts alle Beteiligten auf einer gemeinsamen Plattform zusammenführt. Wenn damit alle dieselbe Sprache sprechen, jeder seine Daten dort offenlegt, schafft das eine gemeinsame Basis für die Abwicklung eines Projekts. Es gibt aber immer noch viele Architektur- oder Ziviltechnikerbüros, die die Möglichkeiten nicht ausschöpfen. Die Kette müsste wirklich die gesamte Planung aller Gewerke einbinden, damit vor allem die Daten zum Gebäude, die wir über den gesamten Lebenszyklus verwenden wollen, strukturiert gesammelt werden. Dazu gehören beispielsweise auch alle Anlagen und technischen Ausstattungen. Nur so würde eine optimale Wartung und Betrauung im Zuge der Verwaltung sichergestellt.

Wolfgang Gleissner: Hier geht ohne die IT schon lange nichts mehr. Denken Sie nur an die vielen Daten, die wir zu einem Objekt brauchen, um den Überblick zu behalten: sämtliche Informationen aus dem Grundbuch, unterschiedlichste Flächenangaben, Zustandserhebungen und die daraus resultierende Instandhaltungsplanung. All das ist bereits weitgehend elektronisch organisiert. Hier ist der digitale Trend schon vor langer Zeit im Arbeitsalltag eines Immobilienverwalters angekommen. Im Rahmen der Bauprozesse sehe ich den Softwareeinsatz differenzierter. Derzeit werden sehr viele Fragen zum Thema BIM-Softwaresysteme gestellt, die von manchen Planern genutzt werden. Die Gedankenwelt von Building Information Modeling (BIM) kann den ganzheitlichen Denkansatz sicher unterstützen, weil sie bereits in einer sehr frühen Phase des Projekts alle Beteiligten auf einer gemeinsamen Plattform zusammenführt. Wenn damit alle dieselbe Sprache sprechen, jeder seine Daten dort offenlegt, schafft das eine gemeinsame Basis für die Abwicklung eines Projekts. Es gibt aber immer noch viele Architektur- oder Ziviltechnikerbüros, die die Möglichkeiten nicht ausschöpfen. Die Kette müsste wirklich die gesamte Planung aller Gewerke einbinden, damit vor allem die Daten zum Gebäude, die wir über den gesamten Lebenszyklus verwenden wollen, strukturiert gesammelt werden. Dazu gehören beispielsweise auch alle Anlagen und technischen Ausstattungen. Nur so würde eine optimale Wartung und Betrauung im Zuge der Verwaltung sichergestellt.

Lebenszyklusorientierung spiegelt sich in unserer Firmenphilosophie wieder. Im Zentrum unseres Denkens stehen die Kunden (Baufirmen) innerhalb ihrer ganz spezifischen Netzwerke von Geschäftsbeziehungen. Wir bieten zuverlässige, effiziente und hochwertige Lösungen auf den Gebieten des Verkehrswegebaus, der Projektplanung, der Versorgung von Baustellen und Produktionsstätten sowie der mobilen Datenerfassung und -verarbeitung. Mit unseren neuen Methoden, Werkzeugen und Dienstleistungen helfen wir, durch konsequente Verschlankung der Prozesse entlang der Wertschöpfungsketten, einen messbaren Mehrwert zu erzielen. Dabei setzen wir auf Wertigkeit, die langfristig Nutzen schafft. Unsere Kunden profitieren durch geringste Eingriffe in die Produktionskreisläufe bei zeitgleicher Erhöhung der Qualität ihrer Leistungen. Hier entsteht der Mehrwert in Hinblick auf den gesamten Lebenszyklus in zweierlei Hinsicht: Einerseits durch effizientere Abläufe mit der Vermeidung von Leerläufen und Stillständen – und somit geringerem Ressourcenverbrauch – andererseits durch höhere Qualität und damit verbundenen längeren Lebenszyklen der Bauwerke. Das funktioniert nur in einem harmonisierten Zusammenspiel digitaler Systeme und kulturell geprägter Organisationen. Diese Ausgewogenheit zu schaffen ist die große Herausforderung für Auftraggeber, Planer, Ausführende und Betreiber. All diese Erfahrungen und Methoden wollen wir einbringen und im Austausch verbessern, erweitern und vertiefen.

Lebenszyklusorientierung spiegelt sich in unserer Firmenphilosophie wieder. Im Zentrum unseres Denkens stehen die Kunden (Baufirmen) innerhalb ihrer ganz spezifischen Netzwerke von Geschäftsbeziehungen. Wir bieten zuverlässige, effiziente und hochwertige Lösungen auf den Gebieten des Verkehrswegebaus, der Projektplanung, der Versorgung von Baustellen und Produktionsstätten sowie der mobilen Datenerfassung und -verarbeitung. Mit unseren neuen Methoden, Werkzeugen und Dienstleistungen helfen wir, durch konsequente Verschlankung der Prozesse entlang der Wertschöpfungsketten, einen messbaren Mehrwert zu erzielen. Dabei setzen wir auf Wertigkeit, die langfristig Nutzen schafft. Unsere Kunden profitieren durch geringste Eingriffe in die Produktionskreisläufe bei zeitgleicher Erhöhung der Qualität ihrer Leistungen. Hier entsteht der Mehrwert in Hinblick auf den gesamten Lebenszyklus in zweierlei Hinsicht: Einerseits durch effizientere Abläufe mit der Vermeidung von Leerläufen und Stillständen – und somit geringerem Ressourcenverbrauch – andererseits durch höhere Qualität und damit verbundenen längeren Lebenszyklen der Bauwerke. Das funktioniert nur in einem harmonisierten Zusammenspiel digitaler Systeme und kulturell geprägter Organisationen. Diese Ausgewogenheit zu schaffen ist die große Herausforderung für Auftraggeber, Planer, Ausführende und Betreiber. All diese Erfahrungen und Methoden wollen wir einbringen und im Austausch verbessern, erweitern und vertiefen.