Übersicht

Vereinsnews

„Wir wollen alle das Gleiche“ Sanierungsgipfel 2025

Erster österreichischer Sanierungsgipfel vereint 24 Verbände – und schafft die Basis für gemeinsames Handeln mit sechs zentralen Themenfeldern

Wien, 23. Mai 2025 – Wie gelingt die Transformation des Gebäudebestands in Österreich – ökologisch, wirtschaftlich, sozial? Diese Frage stand im Zentrum des ersten österreichischen Sanierungsgipfels, der von IG Lebenszyklus Bau und RENOWAVE.AT gemeinsam mit der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen initiiert wurde. Vertreter:innen von 24 Verbänden und Organisationen trafen sich im Rahmen der ganztägigen Veranstaltung, um unter dem Leitsatz „Gemeinsam den Gebäudebestand transformieren – wir sind viele“ zentrale Hebel und Hürden zu benennen – mit dem Ziel, Synergien zu definieren und die Basis für die gemeinsame Erarbeitung von Lösungsansätzen zu schaffen.

„Sanierung ist das Thema der Zukunft, es wird uns die nächsten Jahre intensiv beschäftigen. In Österreich gibt es so viele wertvolle Initiativen und Ansätze dazu. Wir wollen alle dasselbe. Aber solange wir es nicht gemeinsam und mit einer Sprache sagen, verlieren wir an Wirkungskraft, auch der Politik gegenüber. Dabei ist die wirtschaftliche Kraft hinter dem Thema enorm – das zeigt die hohe Beteiligung der Verbände, die insgesamt mehrere tausend Unternehmen vertreten“, betonte Wolfgang Kradischnig, IG Lebenszyklus Bau, DELTA, in seinem Eröffnungsstatement.

Ulla Unzeitig von RENOWAVE.AT, ein Innovationslabor, das ausschließlich auf Sanierung spezialisiert ist, bringt es auf den Punkt: „Wir kommen nicht so voran, wie wir gerne würden. Es ist Sand im Getriebe – und wir haben nun erstmals gemeinsam sichtbar gemacht, wo dieser Sand ist.“

Daniel Fügenschuh, Präsident der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen, unterstrich die Rolle von innovationshemmenden Normen und Anforderungen für Sanierungen: „Wir verbrauchen jedes Jahr eine Fläche so groß wie Eisenstadt. Dabei ist Österreich bereits fertig bebaut! Wir Ziviltechniker:innen betonen das, weil wir wissen, wie viel Potenzial in unserem wertvollen Bestand steckt. Eine regelrechte Normen- und Anforderungsflut hindert uns jedoch daran, dieses Potenzial auszuschöpfen und die Lebensqualität in den Ortskernen zu erhöhen – und führt stattdessen zu Leerstand und Zersiedelung. Um unsere Gebäude qualitätsvoll und leistbar zu sanieren, ist daher jetzt die Entbürokratisierung von Anforderungen notwendig!““

Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen standen die Themenfelder Finanzierung, Akzeptanz und technische Kompetenz im Fokus der Veranstaltung. Aus knapp 60 im Vorfeld kartierten Problemfeldern wurden sechs wichtige Herausforderungen identifiziert, welche nun als ersten Startschuss den Ausgangspunkt für verbandsübergreifende Arbeitsgruppen bilden, die in den kommenden Monaten konkrete Maßnahmenvorschläge ausarbeiten wollen – mit dem Ziel, gemeinsam auf Politik, Verwaltung und Wirtschaft zuzugehen.

Neue Narrative statt alter Denkweisen

Einigkeit herrschte auch darüber, dass es mehr braucht als Zahlen: Emotionale Bilder prägen Entscheidungen, wie Storyteller Stefan Stockinger betonte. Wer die Menschen für Sanierung begeistern will, muss gängige Narrative („Neubau = Erfolg, Sanierung = Last“) hinterfragen und durch neue, positive Geschichten ersetzen – etwa: „Sanierung stiftet Identität – sie verbindet den Charme des Alten mit dem Komfort des Neuen.“

Sechs Herausforderungen und erste Lösungsansätze

1. Bodenverbrauch & Raumplanung

Der Flächenverbrauch wächst schneller als die Bevölkerung – ein Missverhältnis, das von der Finanz- und Steuerpolitik nicht aufgefangen wird. Dies ist insbesondere deshalb von Bedeutung, damit der Selbstversorgungsgrad mit landwirtschaftlichen Produkten in Österreich erhalten bleiben kann.

Lösungsansatz: die Einführung ökologischer Lenkungsinstrumente wie eine Grundsteuerreform, differenzierte Steuersätze für unbebaute Grundstücke oder eine Verkehrserregerabgabe.

2. Fehlender Auftrag für Hausverwaltungen

Hausverwaltungen sind zentrale Akteure in der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen im mehrgeschossigen Wohnbau. Gleichzeitig ist die Willensbildung bei Wohnungsgemeinschaften ein komplexer und (kosten)aufwendiger Prozess.

Lösungsansatz: Anreizsysteme (auch finanzieller Natur), Schulungen und Dialogformate anbieten, um Hausverwaltungen als Partner:innen für klimafitte Sanierungen zu gewinnen.

3. Fehlende wirtschaftliche Anreize für Sanierung

Die rechtlichen Rahmenbedingungen machen Sanierung – besonders im preisgedeckelten Mietsegment – oft unrentabel.

Lösungsansatz: Eine Reform des Richtwertsystems unter Berücksichtigung energietechnischer und baulicher Qualitätskriterien würde gezieltere Investitionen ermöglichen, besonders mit innovativen Finanzierungsmodellen und einer reduzierten “Umbauordnung”.

4. Investitionen scheitern an Liquidität & langen Abschreibungsfristen

Geringe Abschreibungssätze bremsen Investitionen und hemmen Sanierungsdynamiken.

Lösungsansatz: Flexiblere und kürzere Abschreibungszeiträume – gekoppelt an Nachhaltigkeitskriterien – schaffen finanzielle Spielräume für Investor:innen.

5. Fehlende Daten und unklare Nachhaltigkeitsziele

Wichtige Informationen – etwa zum energietechnischen Zustand von Gebäuden – sind unvollständig oder nicht vergleichbar, da die Umsetzung nationaler Vorgaben auf Länderebene stagniert. Darüber hinaus fehlen Benchmarks als Leitplanken und klare Definitionen für eine ganzheitliche Betrachtung der ökologischen, funktionalen und wirtschaftlichen Auswirkungen.

Lösungsansatz: Daten der Errichtung und der Nutzung sind aufzubauen, um Einsparungsziele festlegen zu können. Es braucht eine koordinierte Datenerhebung und neue institutionalisierte Datenerhebungsformate zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, dadurch entstehen klare Definitionen. Eine gezielte Bedarfsklärung und strukturierte Leitfäden mit Benchmarks schaffen eine verlässliche Planungsgrundlage für nachhaltiges Bauen.

6. Blockierende Gesetze

Sanierungsmaßnahmen scheitern häufig an starren gesetzlichen Vorgaben oder Eigentumsverhältnissen, obwohl sie ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll wären.

Lösungsansatz: Prüfung und Anpassung relevanter Gesetze wie MRG, WEG und ABGB zur Ermöglichung notwendiger Sanierungsmaßnahmen.

Zu obigen Themen bilden sich in den kommenden Monaten verbandsübergreifende Arbeitsgruppen, die die Grundlage für einen detaillierten Themen- und Maßnahmenkatalog bilden sollen.

Der erste Sanierungsgipfel Österreichs brachte 24 Verbände und Organisationen zusammen, um gemeinsam die wesentlichen Hürden und Lösungsansätze in Punkto Sanierung zu diskutieren. Die Initiator:innen (v.l.n.r.): Helene Konrad (IG Lebenszyklus Bau), Iris Kaltenegger (RENOWAVE.AT), Daniel Fügenschuh (Bundeskammer der Ziviltechniker:innen), Martin Aichholzer (ÖIAV), Inge Schrattenecker (ÖGUT, klimaaktiv Gebäude), Margot Grim (IG Lebenszyklus Bau, e7), Wolfgang Kradischnig (IG Lebenszyklus Bau, DELTA), Ulla Unzeitig und Susanne Formanek (RENOWAVE.AT).

Weitere Fotos finden Sie auf sanierungsgipfel.at

Die teilnehmenden Verbände

Austr. Con. Ass. – Beratende Ingenieure Österreichs (ACA) – www.aca.co.at

Austrian Energy Agency (AEA) – www.energyagency.at

Act4Energy – www.act4.energy

Bundesinnung Bau WKO – www.bau.or.at

Fachverband Ingenieurbüros WKO – www.ingenieurbueros.at

Forschungsverband der österreichischen Baustoffindustrie (FBI) – https://fbi-forschungsverband.at/

Facility Management Austria (FMA) – www.fma.or.at

Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband (GBV) – www.gbv.at

Grünstattgrau – www.gruenstattgrau.at

Verein Geothermie Österreich (GTÖ) – www.geothermie-oesterreich.at

Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie (IBO) – www.ibo.at

IG Lebenszyklus Bau – www.ig-lebenszyklus.at

Bundeskammer der Ziviltechniker:innen – www.arching.at

Klimaaktiv – www.klimaaktiv.at

Österreichischer Fachverband für Hinterlüftete Fassaden (ÖFHF) – www.oefhf.at

Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik (OFI) – www.ofi.at

Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) – www.oegut.at

Österreichische Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (ÖGNB) – www.oegnb.net

Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) – www.ogni.at

Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein (ÖIAV) – www.oiav.at

RENOWAVE.AT – www.renowave.at

Qualitätsplattform Sanierung (QPS) – https://qp-sanierung.at

Verband der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe (VZI) – www.vzi.at

Innovation Salzburg – www.innovation-salzburg.at

Das könnte Sie auch interessieren...

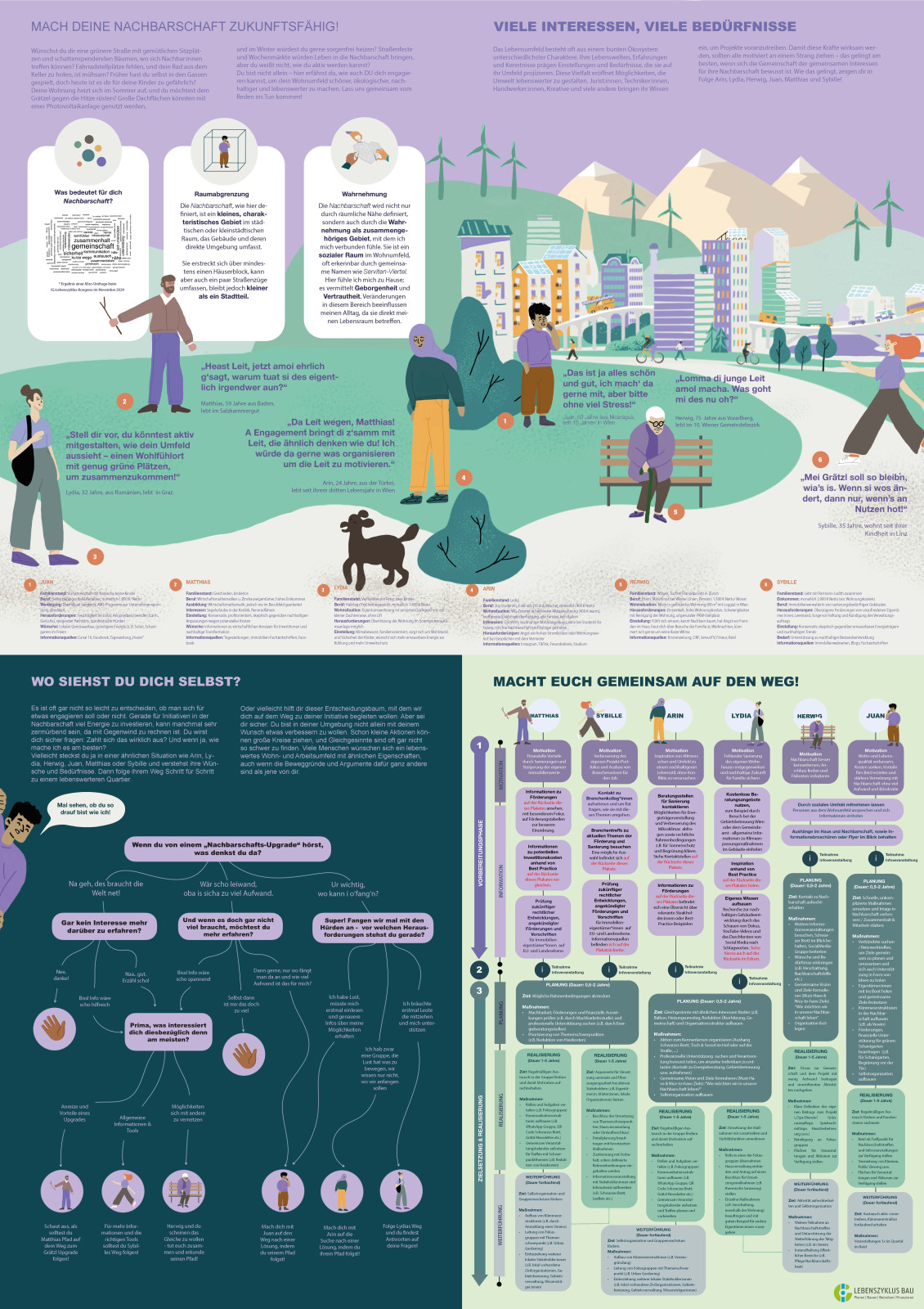

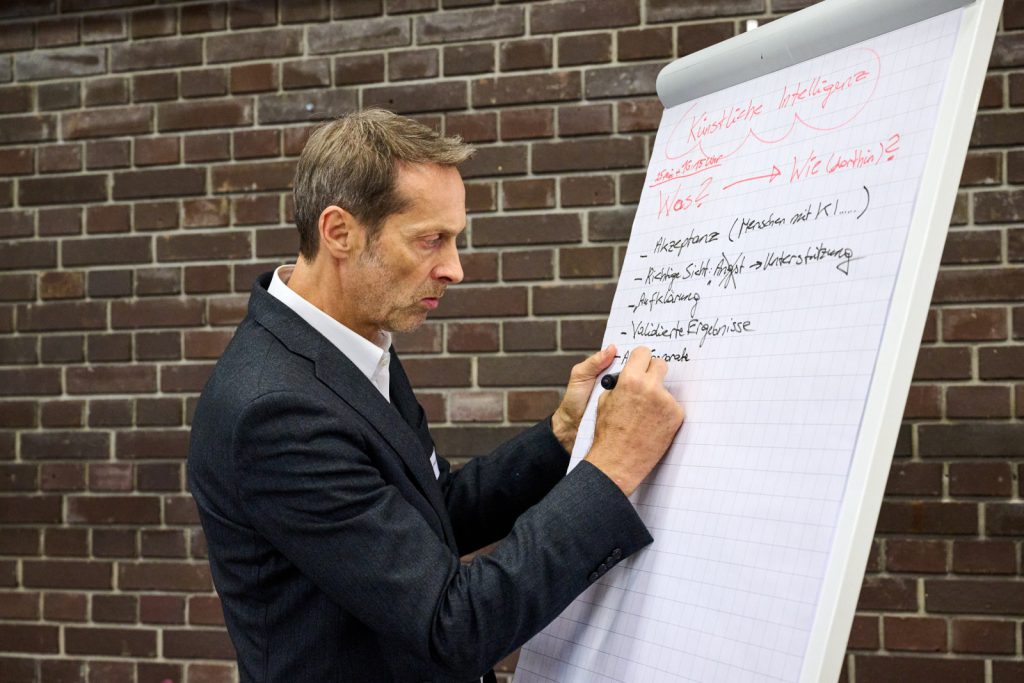

JETZT (mit)wirken: MACH DEINE NACHBARSCHAFT LEBENDIG: #Grätzl Upgrade

Eine grünere Straße mit gemütlichen Sitzplätzen und schattenspendenden Bäumen, wo sich Nachbar:innen treffen können? Straßenfeste und Wochenmärkte, die Leben in die Nachbarschaft bringen? Kinder, die auf der Straße spielen? Wohn- und Büroklima, das uns bei tropischen Sommertemperaturen arbeiten und wohnen lässt? Eine in- statt exklusive Umgebung, Nachbarschaft?

Ein Wunschtraum? Nein.

Ob Institution, Organisation, Unternehmen oder ganz privat, das Grätzl-Upgrade-Plakat, in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe 2024 in Kooperation mit klimaaktiv Quartiere entstanden, unterstützt wortwörtlich „plakativ“ alle, die dazu beitragen und sich informieren wollen.

PSST! JA! Weitersagen, Weiterteilen, (Mit-)wirken: Anlaufstellen, Best Practices, Stakeholder, (un-) politische Akteure, kommunikativer Support auf allen Ebenen ist, was JETZT zählt.

„Viele Menschen in einem Quartier spüren: Es braucht Veränderung, wissen aber oft nicht, wo sie anfangen sollen. Mit „Grätzl-Upgrade“ bringen wir Menschen zusammen, verbinden soziale, ökologische und wirtschaftliche Kräfte – und machen aus bestehenden Nachbarschaften lebendige, zukunftsfitte Grätzl“, so die Initiator:innen Margot Grim-Schlink, e7 energy innovation & engineering und Dominik Philipp, Dietrich Untertrifaller Architekten.

Worauf wir warten?

Auf Sie!

Teilen Sie mit uns den „Grätzl-Upgrade-Gedanken“, ob on-, offline, auf social media, auf der website oder ganz anders, in Ihrem Wirkungsstil und -kreis, wenn Sie als Institution oder Unternehmen jemanden wissen oder selbst noch aktiver sein wollen, einfach Kontakt mit uns aufnehmen, das Projekt mit auf Ihre website nehmen … oder auch genau dann, wenn Sie eine ganz andere Idee dazu haben…

Lassen Sie uns gemeinsam vom Reden ins Tun kommen.

Hier geht’s zum Mitmach- und Mitnehmplakat, einfach DOWNLOADEN oder als PRINTVERSION kostenfrei unter office@ig-lebenszyklus.at bestellen und mitwirken!

|

|

|

|

Das könnte Sie auch interessieren...

Offener Brief an die regierungsbildenden Parteien

OFFENER BRIEF AN DIE REGIERUNGSBILDENDEN PARTEIEN

Betrifft: Forderungen für eine zukunftsfähige Entwicklung der Bauwirtschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bauwirtschaft ist eine unverzichtbare Stütze der österreichischen Volkswirtschaft und trägt mit über 310.000 Arbeitsplätzen und einer jährlichen Wertschöpfung von 23 Milliarden Euro maßgeblich zur Wertschöpfung unseres Landes bei. Die derzeitige wirtschaftliche Lage ist jedoch herausfordernd: Hohe Baukosten und steigende Zinssätze haben das Bauvolumen drastisch reduziert, die Arbeitslosigkeit nimmt zu, und die Perspektiven für die Bauwirtschaft sind zunehmend angespannt. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Sanierung von Bestandsbauten zu: Gemäß Euroconstruct hat die Hochbausanierung 2024 ein Produktionsvolumen von 12,1 Milliarden Euro. Das ist 2,5 Prozent des BIP. Wir wenden uns daher an Sie mit der dringenden Bitte, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um die Stabilität und Zukunftsfähigkeit unserer Branche zu stärken:

Rahmenbedingungen und aktuelle Herausforderungen

Im Frühjahr 2024 wurde die überarbeitete Gebäudeenergieeffizienz-Richtlinie (EPBD) vom Europäischen Parlament verabschiedet. Diese, auf die EU-Taxonomie-Verordnung abgestimmte, Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, innerhalb der nächsten zwei Jahre entsprechende Regelungen in nationales Recht zu überführen. Vor diesem Hintergrund fordern wir Politik und

Verwaltung auf, dies mit entsprechender Dringlichkeit zu behandeln und zukunftsorientierte Maßnahmen zu beschließen.

Notwendigkeit klarer Rahmenbedingungen und Zielvorgaben

Klar definierte Rahmenbedingungen und zukunftsorientiere Zielvorgaben sind entscheidend, um Planungsqualität zu steigern, Innovationsfelder wie Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Bauwirtschaft zu erhöhen. Sie bieten Investoren die nötige Sicherheit und mindern das Risiko von Wertverlusten („stranded assets“). Stillstand ist keine Option – aus Gründen des Klima- und Ressourcenschutzes ebenso wie wirtschaftspolitisch. Um die notwendige Transformation zu beschleunigen und neue Marktchancen zu erschließen, brauchen wir im Baubereich klare Zielvorgaben und konkrete Sanierungsfahrpläne. Unsere Forderungen umfassen:

a. Schnellstmögliche Umsetzung wesentlicher Bestandteile der EPBD in nationales Recht

Die Anforderungen der EPBD sind richtungsweisend für die nachhaltige Transformation des Bauwesens. Wir fordern, dass die Vorgaben der Richtlinie zeitnah und umfassend in nationales Recht umgesetzt werden, mit Grenzwerten im Einklang mit den Zielen des European Green Deal.

b. Abgestimmte Sanierungs- und Neubaufahrpläne

Die Festlegung ambitionierter Sanierungsfahrpläne und Anforderungen an Neubau mit spezifischen Zwischenzielen ist entscheidend. Diese Fahrpläne sollten verbindliche Entwicklungspfade enthalten, die sich an den Zielen der Energieeffizienz und der Reduktion der Treibhausgase des gesamten Lebenszyklus orientieren. Sie sollten zudem eng mit Aspekten der Klimawandelanpassung und übergeordneten Energieraumplänen abgestimmt sein, um langfristige Planbarkeit zu gewährleisten und aufwendige Nachrüstungen zu vermeiden. Im Rahmen der bereits geforderten Gebäudedokumentation des Energieausweises fordern wir dies, um eine systematische Dokumentation der verbauten Ressourcen zu erweitern, um zur Umsetzung der österreichischen Kreislaufstrategie beizutragen.

c. Fokus Gebäudesanierungen I Umgang mit dem Gebäudebestand

Die Priorität und somit finanzielle Unterstützung sollten auf Gebäudesanierungen und verwertungsorientiertem Rückbau liegen, anstatt auf Abbruch und/oder Neubau – mit einziger Ausnahme im gemeinnützigen Wohnbau.

Um die erforderlichen Sanierungsquoten in Kombination mit der erforderlich hohen Sanierungsqualität zu erreichen, sind vielfältige Anreizmodelle nötig, die Investitionen attraktiv machen sowie die Wirtschaft auf künftige Herausforderungen vorbereiten, etwa durch Weiterbildung, Umschulung und die Sicherung von Arbeitsplätzen.

Zukünftige Förderungen sollten jedenfalls ein ganzheitliches (Sanierungs-)konzept voraussetzen, das neben baulichen und gebäudetechnischen Maßnahmen auch Aspekte wie Mobilität, Freiflächen und die Infrastruktur des Standorts einbezieht.

d. Anpassung normativer Vorgaben zugunsten flexibler Regelungen für das Bauen im Bestand

Um die Sanierungsqualität zu steigern, ist es notwendig, Leerstände zu aktivieren und das Bauen im Bestand zu attraktivieren. Die Anpassung veralteter Mindestanforderungen könnte zudem die Schaffung von erschwinglichem Wohnraum unterstützen. Eine intensivere Nutzung des bestehenden Gebäudeportfolios ermöglicht es uns, Ressourcen zu schonen und regionale Wertschöpfung zu generieren.

Folgende Maßnahmen sind dabei entscheidend:

• Berücksichtigung von Aspekten der Klimawandelanpassung

• Anpassung der Mindestanforderungen an KFZ-Stellplätzen

• Überprüfung und Anpassung von Raumhöhen, Schallschutz- und

Brandschutzvorgaben für Bestandsbauten

Wir rufen Sie eindringlich dazu auf, entschieden zu handeln und die genannten Punkte zeitnah umzusetzen und auf allen Ebenen zu implementieren. Die Bauwirtschaft und Wissenschaft ist bereit, ihre umfassende Expertise und tatkräftige Unterstützung bei der Ausformulierung der Lösungen einzubringen, um gemeinsam eine zukunftsfähige Entwicklung im Gebäudesektor zu erreichen.

Stellvertretend gezeichnet durch,

Univ.- Prof. Dr. Alexander Passer, TU Graz

KR Ing. Bernd Sieber, Austrian Consultants Association (ACA)

Doris Bele MSc., Facility Management Austria (FMA)

Arch. Dipl. Ing. Fabian Wallmüller, ig Architektur

Mag. Gebhard Ottacher, MPA, Climate Lab

Dipl. Ing.in Kathrina Rieger, IG Lebenszyklus Bau

Monika Auer, Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT)

Mag. Peter Engert, Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI)

Dipl. Ing.in Susanne Formanek, Grünstattgrau

Arch. Dipl. Ing. Thomas Hoppe, Verband der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe (VZI)

Dipl. Ing.in Ulla Unzeitig, renowave – Innovationslabor für klimaneutrale Sanierung

Dipl. Ing. Wolfgang Kradischnig, IG Lebenszyklus Bau

Das könnte Sie auch interessieren...

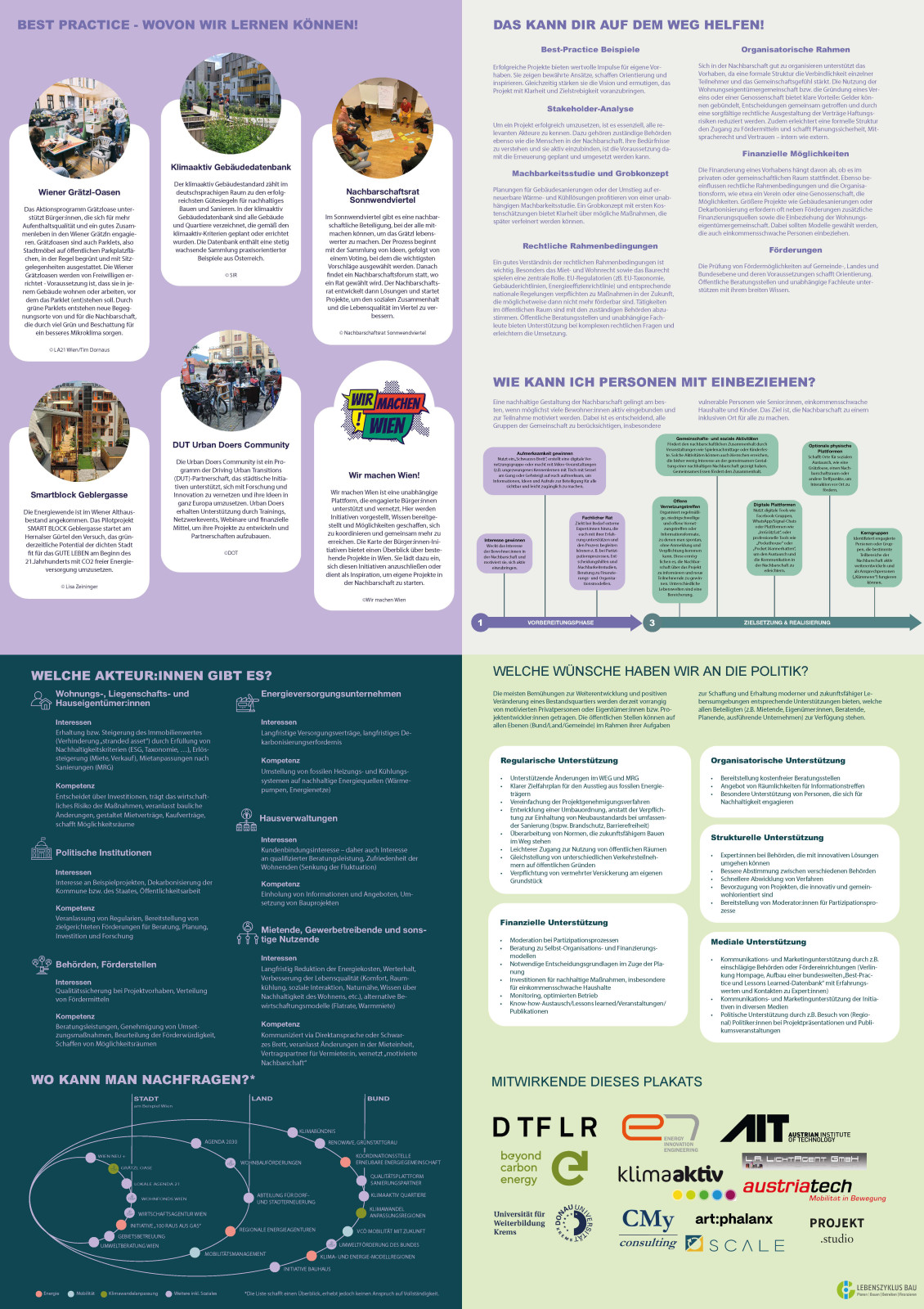

Verantwortung statt Versiegelung: Die Transformation der Bau- und Immobilienbranche

„Bauen mit dem Klima“, „Weniger Versiegelung“, „Regionales Bauen“ – so lauten drei Beispiele der insgesamt neun Trends für nachhaltiges Planen, Bauen und Betreiben, die von der IG Lebenszyklus Bau im aktuellen Trend-Report angeführt werden. Rund 30 Expert:innen der Bau- und Immobilienwirtschaft haben dabei den 2022 erstmals erschienen Report auf Herz und Nieren geprüft und neu ausgearbeitet. Präsentiert wurde das Werk jetzt im Rahmen des jährlichen Herbstkongresses des Vereins am 11. November 2024 in Wien, zu dem mittlerweile rund 100 Unternehmen und Institutionen der Bau- und Immobilienwirtschaft aus Österreich zählen. Hilfeleistung bei der Umsetzung der Trend-Themen bieten zudem drei neue Praxis-Leitfäden zu den Themen Kreislaufwirtschaft, Künstliche Intelligenz und ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Alle Publikationen werden unter folgendem Link zum kostenfreien Download zur Verfügung gestellt: Publikationen der IG Lebenszyklus Bau 2024

Wertvoller Blick über den eigenen Tellerrand

„Branchen im Wandel“ – so lautete der Titel des Eröffnungsfilms des diesjährigen Herbstkongresses, bei dem der Verein bewusst über den Tellerrand der eigenen Branche hinausblickte. „Wir sind an einem signifikanten Wendepunkt angekommen, viele Stakeholder müssen ihr Business anpassen und sich neu erfinden. Dabei ist der Blick über die eigene Branche hinweg besonders wertvoll. Wir können von anderen Branchen sehr viel lernen und uns gegenseitig Hilfestellung bieten,“ betont Wolfgang Kradischnig, Sprecher der IG Lebenszyklus Bau.

Keynote-Speakerin Nunu Kaller, Autorin und Aktivistin sowie ausgewiesene Expertin für den nachhaltigen Textilsektor, sieht etwa große Parallelen zwischen Textil- und Baubranche. „Europa ist gebaut. In der Baubranche muss man sich also auf Sanierung konzentrieren. Und im Textilsektor geht es um Recycling. Denn wir haben genug Kleidung auf diesem Planeten, aber es kann rein technisch nur 1 Prozent der getragenen Kleidung recycelt werden. Damit sich dieser Prozentsatz steigert, brauchen wir noch viel Forschung und vor allem Vernetzung zwischen den fairen Produzent:innen, um einen wirksamen Hebel am Weg in eine nachhaltigere Textilwirtschaft zu haben,“ so Kaller in ihrer Keynote.

Die neun Trends im Überblick

Seit rund 12 Jahren arbeitet die IG Lebenszyklus Bau an der Optimierung von Prozessen und Modellen für die nachhaltige Planung, Errichtung und den Betrieb von Gebäuden und Infrastruktur. Der 2022 erstmals erschienene Trend-Report versteht sich als lebendiges Konzept, das der Verein alle zwei Jahre einer erneuten Prüfung unterzieht. Die Neuauflage 2024 gibt nun Einblick in die Hausaufgaben, die der Branche bevorstehen:

Bauen mit dem Klima: Klimaverantwortliches Bauen, Umbauen und Weiterbauen muss flächendeckend Standard werden. Hilfreich auf diesem Weg: ein „Klimapickerl fürs Haus“.

Suffizienz und Humanökonomie: Ein klares Bekenntnis zu „less is more“ und ein Rückbesinnen auf humanistische Werte als wichtige Grundlage für eine sozial und ökologisch verträglichere Wirtschaft.

Weniger Versiegelung: Der Weg zu Netto-Null ist auch in einer freien Marktwirtschaft mit innovativen Maßnahmen zu einer effizienten und vielfachen Bodennutzung realisierbar.

Das Viertelstunden-Quartier: Die Realisierung der „Stadt der kurzen Wege“ als Bekenntnis zu einer ganzheitlichen, ökologischen Stadtplanung und Ortsentwicklung.

Regionales Bauen: Material- und Energieengpässe stellen die Globalisierung in Frage. ESG-Kriterien, NUTS-Regionen und EU-Lieferkettengesetz rücken regionale Wertschöpfung in den Fokus.

CCR Corporate Climate Responsibility: Mit CCR tragen Unternehmen neben sozialer auch ökologische und klimatische Verantwortung etwa durch nachhaltige Baustoffe und Energiequellen, die Reduktion von Schadstoffen und Emissionen und die Optimierung des eigenen Produkt-Portfolios.

Vom Me-Project zum We-Project: Neue Herausforderungen brauchen neue Modelle der Zusammenarbeit wie etwa Allianzverträge, kooperative Verfahren und integrale Planungsprozesse.

Purpose Driven Workforce: Massiver Fachkräftemangel sowie starke hierarchische Strukturen machen die Definition einer sinnstiftenden Arbeit für die Bau- und Immobilienbranche unverzichtbar.

Künstliche Intelligenz: In der Bau- und Immobilienbranche ist jeder zehnte Denk- und Arbeitsschritt digital. Der Schwerpunkt liegt dabei im Aufzeigen von Varianten, Überprüfen muss der Mensch.

Links zu den Publikationen 2024

Künstliche Intelligenz in der Bau- und Immobilienwirtschaft

ESRS – European Sustainability Reporting Standards

Kreislaufwirtschaft im Bauwesen – RealityCheck

Fotogalerie (c) Leo Hagen/IG Lebenszyklus Bau

Das könnte Sie auch interessieren...

Die Publikationen der IG LEBENSZYKLUS BAU 2024

Auch 2024 waren mehr als 100 Expert:innen aus rund 60 Unternehmen und Institutionen an der Erarbeitung von drei neue Leitfäden zu drei brandaktuellen Themen der Bau- und Immobilienbranche beteiligt. Alle Publikationen können unter https://ig-lebenszyklus.at/publikationen/ heruntergeladen werden.

Trend-Report 2024

Report aus der Zukunft. 9 Trends zum Planen, Bauen und Betreiben.

Der nun vorliegende Report aus der Zukunft – die Neuauflage unseres 2022 erstmals veröffentlichten Trendreports – ist ein kompakter, konstruktiver Abriss dieser jahrelangen Arbeit und fasst die wichtigsten Trends und Phänomene in 9 Punkten zusammen. In zahlreichen Workshop- Runden mit rund 30 Expert:innen aus der Branche wurden die Trends auf Herz und Nieren geprüft – und geben nun Einblick in die Hausübungen, die uns allen bevorstehen.

Künstliche Intelligenz in der Bau- und Immobilienwirtschaft

Anwendungsfelder und Potenziale aus den Bereichen Planen, Bauen und Betreiben.

Keine Technologie ist aktuell medial so stark präsent wie die Künstliche Intelligenz. KI verspricht, bald auch in Bezug auf Kreativität, Lernvermögen und Interaktion dem Menschen ebenbürtig oder gar überlegen zu sein. Noch ist KI nur extrem spezialisiert in bestimmten Bereichen anzuwenden, aber sie entwickelt sich zunehmend zum alltäglichen und generischen Assistenten und auch die Bau– und Immobilienwirtschaft bleibt davon nicht unberührt. Vor allem dann, wenn strukturierte Daten wie aus ERP-Systemen, Immobilienportalen, BIM Modellen oder Unternehmensdatenbanken zur Verfügung stehen, eröffnen sich weitreichende Potenziale. Die Autor:innen dieses Berichts und der Projektgruppe KI sind angetreten, dieses Potenzial schrittweise zu beurteilen und, wo sinnvoll, zu heben.

Dieser Leitfaden ist in Kooperation mit Digital Findet Stadt entstanden.

ESRS – European Sustainability Reporting Standards

Mögliche unternehmensspezifische und immobilienbezogene KPIs

Das EU-Recht verlangt von bestimmten großen Unternehmen die Offenlegung über die Art und Weise, wie sie mit sozialen

Problemen und Umweltproblemen umgehen. Am 21. Juni 2022 haben der Europäische Rat und das Europäische Parlament eine vorläufige politische Einigung zur Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) erzielt. Die neuen Berichterstattungsanforderungen werden zu erheblichen Veränderungen für die betroffenen Unternehmen führen sowie zu einer Verlagerung von der freiwilligen zur obligatorischen Offenlegung als Teil der Verantwortung des Managements. Im Zuge der Erstellung dieses Leitfadens wurden zahlreiche Standards, Leitlinien, Ratings und Zertifizierungen analysiert, um relevante unternehmensspezifische Angaben für die Immobilienbranche zu identifizieren.

Leitfaden für Planer:innen, Immobilienverwalter:Innen, Bauherr:Innen und Bauunternehmer:Innen

Kreislaufwirtschaft im Bauwesen: Reality-Check

Konkrete Hemmnisse, mögliche Lösungsansätze & die größten Hebel

Mit der vorliegenden Auflistung widmet sich die IG Lebenszyklus Bau der Frage, inwieweit die Kreislaufwirtschaft in einzelnen Bereichen des Bauwesens bereits angekommen ist und wie sie weiter gefördert werden kann. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wird beleuchtet, wo jeweils die größten Hebel liegen und welche Hürden und Hemmnisse noch zu überwinden sind.

Hier kommen Sie zu den weiteren Publikationen und Videos der IG LEBENSZYKLUS BAU: https://ig-lebenszyklus.at/publikationen/

Das könnte Sie auch interessieren...

Offener Brief an die Landeshauptleute in Österreich zum Renaturierungsgesetz

Wien, 11. Juni 2024

Sehr geehrte Landeshauptleute,

wir, die Vorstände der IG Lebenszyklus Bau, betrachten die gegenwärtige Diskussion in Bezug auf das Renaturierungsgesetz mit großer Sorge. Wir fordern die österreichischen Landeshauptleute mit Nachdruck dazu auf, die beschlossene Ablehnung zu überdenken und damit die EU-weit dringend notwendige österreichische Zustimmung zum Gesetz zu ermöglichen. Alles andere betrachten wir insbesondere der jungen Generation gegenüber als grob fahrlässig.

Warum? Unter anderem deshalb, weil die Mobilität, welche ein Gebäude durch seinen Standort auslöst, einen höheren CO2– Ausstoß verursacht als dessen Errichtung oder Energieverbrauch im Betrieb. Dies konnte in dem 2020 von der IG Lebenszyklus Bau veröffentlichten Leitfaden „Klimaneutrale Gebäude“ berechnet werden.

Studienautor und Vorstandsmitglied Klaus Reisinger bringt es auf den Punkt: „Betrachten wir den CO2 -Fußabdruck eines Hauses, können wir an der Gebäudegrenze nicht Halt machen, sondern müssen Errichtung, Energieverbrauch und Mobilität, die das Haus auslöst, berücksichtigen. Dabei kommen wir unzweifelhaft zur Erkenntnis, dass der CO2 -Fußabdruck eines Gebäudes oft zu mehr als 50 Prozent von der Mobilität, die es durch den Standort auslöst, verursacht wird. Daher ist dort der Hebel anzusetzen.“

Immobilienentwickler:innen und Bauherrenvertreter:innen sind nicht nur für die Einhaltung nachhaltiger Standards im Gebäude selbst verantwortlich, sondern auch für die Erreichbarkeit des Objekts mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Daher ist die Frage der Nachhaltigkeit von Immobilien nicht nur eine der Bau- und Gebäudetechnik, sondern auch der Raumplanung. Diesem Thema hat sich die IG Lebenszyklus Bau 2022 in einem weiteren Leitfaden gewidmet und dabei die Forderung „Netto-Neuversiegelung gleich Null“ aufgestellt.

Dabei wird klar: Bei kaum einem anderen Thema ist der Generationenkonflikt deutlicher festzumachen als im Bereich Versiegelung. Werden immer wieder neue Flächen verbaut, ist Österreich irgendwann komplett versiegelt. Alles andere als eine „Netto- Neuversiegelung gleich Null“ kann daher niemals nachhaltig sein. Dabei geht es nicht um das Verbot, zu planen und zu bauen, sondern mehr darum, innovative und nachhaltige Lösungen etwa im Umgang mit Bestand, der Leerstands- und Flächennutzung, der Außenentwicklung und Widmung zu verfolgen.

Studienautoren und Vorstandsmitglieder Dominik Philipp und Christoph Müller-Thiede fordern daher: „Es soll der Fokus auf die Revitalisierung der Ortskerne und Innenentwicklung gelegt werden, um die Neuversiegelung außerhalb der Ortsgrenzen bzw. an den Ortsrändern als Konsequenz einzudämmen. Darüber hinaus soll nur dann neu gewidmet werden, wenn sämtliches gewidmetes Bauland entsprechend bebaut ist. Ansonsten ist in gleichem Maße unbenutztes Bauland rückzuwidmen. Damit bleiben die Siedlungsgrenzen definiert und die Natur- und Kulturlandschaft erhalten.“

Klaus Reisinger, Climate Partner

Christoph Müller-Thiede, M.O.O.CON

Dominik Philipp, Dietrich | Untertrifaller

im Namen des Vorstandes der IG Lebenszyklus Bau

Das könnte Sie auch interessieren...

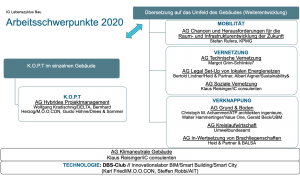

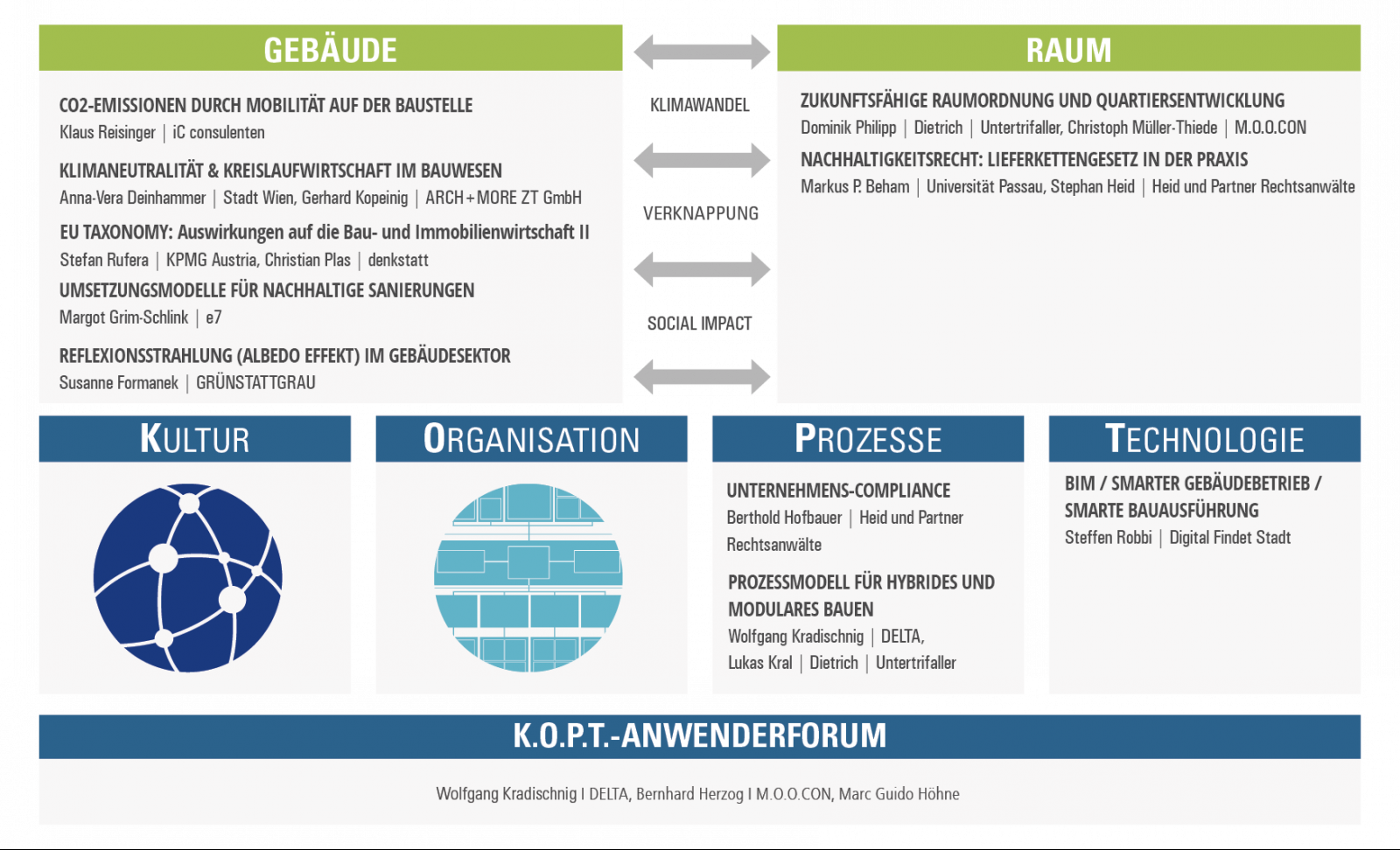

Unsere Arbeitsgruppen 2024 – Klimawandel, Verknappung und Social Impact

Im kommenden Jahr erwartet Sie ein umfangreiches Arbeitsprogramm: In fünf Arbeitsgruppen wird 2024 rund um die Themen European Sustainability Reporting Standards (ESRS) & Immobilien-KPIs, die Überführung des Energieausweises in den Gebäudeausweis, Grätzl 2.0, Künstliche Intelligenz und Unternehmens-Compliance sowie an der Fortführung des Trend-Reports gearbeitet.

Um sich für eine der Arbeitsgruppe anzumelden, nutzen Sie bitte das folgende Formular: Mitwirkung an den Arbeitsgruppen 2024

Wenn Sie Interesse haben, Mitglied der IG Lebenszyklus Bau zu werden und von einem exklusiven Netzwerk zu profitieren, fordern Sie bitte das Antragsformular an und senden es ausgefüllt an unsere Geschäftsstelle zurück: > Mitglied werden

AG Europäische Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS)

Leitung: Marina Luggauer (KPMG) & Jakob Sterlich (ClimatePartner)

Ziele der Arbeitsgruppe: Erarbeitung eines Verständnisses für die Anforderungen aus den ESRS für die Berichterstattung von Unternehmen der Bau- und Immobilienwirtschaft

AG Grätzl-Upgrade: Bestandsquartier gemeinsam nachhaltig entwickeln

AG Grätzl-Upgrade: Bestandsquartier gemeinsam nachhaltig entwickeln

Leitung: Margot Grim-Schlink (e7) & Dominik Philipp (Dietrich | Untertrifaller)

Ziele der Arbeitsgruppe: Mutmachen zur Grätzl-Gestaltung: Dekarbonisierung, Identiätsstiftung, Nutzungsprogrammierung, Mehrwertstiftung und Mobilität

AG Kreislaufwirtschaft im Bestand – Reality Check

vom Energieausweis zum Gebäudeausweis

Leitung: Verena Macho (FCP) & Gerhard Kopeinig (ARCH + MORE)

Ziele der Arbeitsgruppe: Kreislaufwirtschaft im Bestand auf die reale Machbarkeit zu testen und konkreten Schritte zur Umsetzung definieren

Leitung: Wolfgang Kradischnig (DELTA), Steffen Robbi (Digital Findet Stadt) & Rupert Ledl (Donau-Universität Krems)

Ziele der Arbeitsgruppe: Einführung zu den Grundlagen von KI, Do’s und Dont’s im Umgang, Bedarfsanalyse mit Schwerpunkt Planung und Bauausführung, Entwicklung typischer Anwendungsfälle und eine Marktanalyse

Leitung: Berthold Hofbauer (Heid & Partner Rechtsanwälte)

Ziele der Arbeitsgruppe: Entwicklung praktischer Hilfestellungen im Sinne eines Zertifizierungskompasses für die zentralsten ESG-Zertifizierungen

Das könnte Sie auch interessieren...

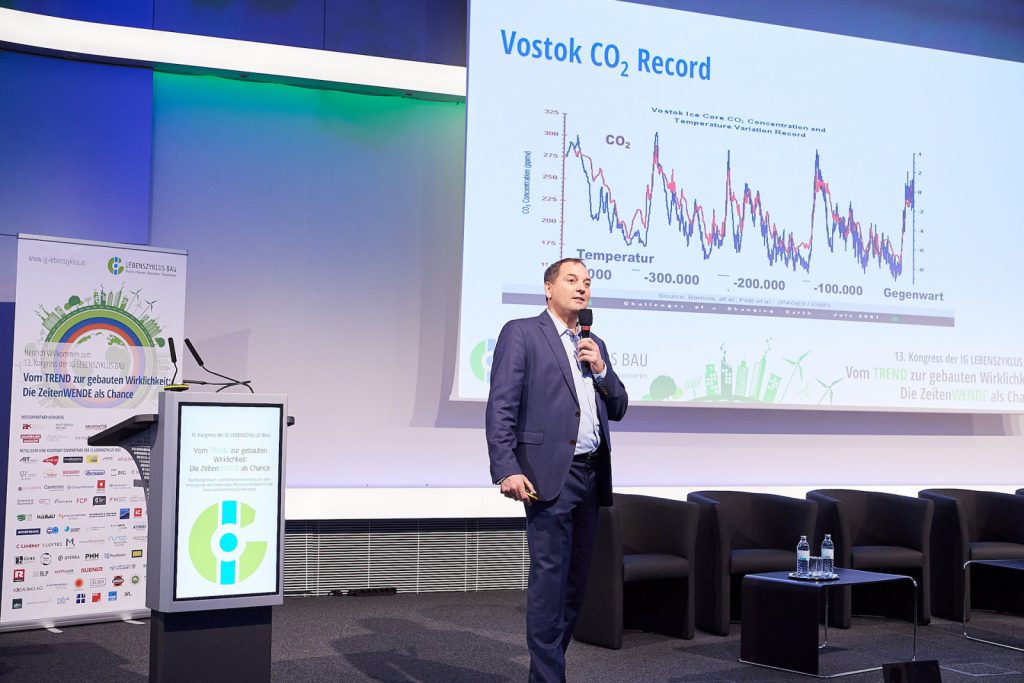

Vom TREND zur gebauten Wirklichkeit: Die ZeitenWENDE als Chance

Unter dem Motto „Vom TREND zur gebauten Wirklichkeit: Die ZeitenWENDE als Chance“ fand am 14. November der jährliche Herbstkongress der IG Lebenszyklus Bau statt. Rund 170 Teilnehmer:innen informierten sich dabei zu brandaktuellen Themen rund um nachhaltige Raum- und Gebäudeentwicklung vor dem Hintergrund von Klimawandel, Ressourcenknappheit und neuen sozialen Herausforderungen. Im Mittelpunkt standen dabei sechs Leitfäden zu den Themen Gebäudesanierung, Bodenversiegelung im ländlichen Raum, Greenwashing, Lieferkettengesetz, mehrwertorientierte Dachflächennutzung und Klimarisikobewertung von Gebäuden. Die Leitfäden sind das Ergebnis eines intensiven Arbeitsjahres, an dem mehr als 100 Expert:innen aus rund 60 Unternehmen und Forschungseinrichtungen beteiligt waren. Sie bieten konkrete Analysen und Tools für Bauherren und Branchenvertreter:innen.

Alle Leitfäden und der Trend-Report stehen unter folgendem Link zum kostenfreien Download zur Verfügung:

„Kühler wird es nicht mehr, aber wir können etwas tun“

„Wien wird Athen! Dafür ist es nicht gebaut! Erinnern Sie sich bitte im Jahr 2050 an diesen ‚Rekordsommer‘ zurück, sie werden nicht mehr viel kühlere Sommer erleben. Wir sind am Anfang und nicht am Ende der Erderwärmung.“ Emotional und mit erschreckenden Fakten zu den Auswirkungen des Klimawandels, musikalisch untermalt von Michael Jackson’s Earth Song, eröffnete Vorstandsmitglied Klaus Reisinger, ClimatePartner, den Kongress gemeinsam mit Wolfgang Kradischnig, Sprecher der IG Lebenszyklus Bau, DELTA, der im Anschluss die Verantwortung der Baubranche und jedes Einzelnen hervorhob: „Wir können diese Verantwortung nicht abgeben. Der Hebel der Bau- und Immobilienbranche ist groß und wir haben jetzt – auch, aber nicht nur, getrieben durch neue Gesetze und Rahmenbedingungen auf den Märkten – die einmalige Chance, als Branche richtig viel bewegen zu können und einen maßgeblichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“

Mit Bauen die Zukunft anderer positiv gestalten

In diese Kerbe schlug auch der Berliner Futurologe Max Thinius, der in seiner Eröffnungskeynote die „lokale, soziale, ökologische und wirtschaftliche Wertschöpfung in neuen multilateralverwebten Strukturen“ in den Fokus rückte. Dabei erweiterte Thinius den bestehenden Denkradius des „Wie kann ich Bauen zukunftsfähig machen?“ um den gesellschaftlichen Faktor und benannte dabei die für ihn zentrale Fragestellung der Bau- und Immobilienbranche: „Wie kann ich mit Bauen die Zukunft anderer positiv gestalten?“

Allianzverträge und ECI als „Teilchenbeschleuniger“

Auf nachhaltige Projektentwicklung fokussierte sich Caroline Palfy, Loud4Planet, in ihrer Eingangskeynote und füllte damit das von Thinius formulierte Eingangsstatement mit branchenrelevanten Ausführungen. Dabei erläuterte sie insbesondere die positiven Wirkungen von Allianzverträgen und Early Contractor Involvement (ECI). Mit integrierter Projektabwicklung, BIM und Lean Management könne die Transformation der Bau- und Immobilienwirtschaft vorangetrieben und die aktuellen ökonomischen, ökologischen und politischen Krise(n) als Chance ergriffen werden. „Um die Herausforderungen hinsichtlich ESG in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu meistern, braucht es das größtmögliche Engagement aller. Technologien und Digitalisierung sind nur die Werkzeuge – die Umsetzung verantwortet die Menschheit weiterhin selbst,“ betonte Palfy.

Neue Bauordnungen und Anreizsysteme als Game Changer

Im Rahmen der Paneldiskussionen widmeten sich die Teilnehmer:innen – darunter Gerald Beck (UBM Development), Isabella Stickler (Alpenland), Uwe Breitschopf (Managementservice Linz), Sandra Bauernfeind (Heimat Österreich), Claudia Nutz (nutzeffekt) und Irene Hauer-Karl (HABAU Group), den wirksamsten Hebeln für eine nachhaltige Bau- und Immobilienwirtschaft. Genannt seien hier exemplarisch als Lösungen die noch notwendigen Anpassungen der Bauordnungen an die Gegebenheiten im Bereich der Sanierung sowie die Notwendigkeit des Ausbaus der Förderlandschaft für Gebäudesanierung und erneuerbare Energien. Diese Förderungen sollten ein Augenmerk auf Anreizsysteme legen, wovon Eigentümer:innen wie Wirtschaft profitieren.

Klimarisiko-Guide und ganzheitliche Gebäudesanierung

Der menschengemachte Klimawandel hat uns zu dem Punkt gebracht, ab dem wesentliche Schäden nicht mehr vermieden werden können. Umso wichtiger wird es nun, Gebäude präventiv an den Klimawandel anzupassen. Ziel des Leitfadens „Klimarisiko-Guide für Immobilien“ ist es daher, das Thema Klimarisiko aufzuspannen. Sowohl physische als auch transitorische Risiken werden beleuchtet und vor allem auch ein möglicher Plan aufgezeigt, wie Klimarisiken analysiert und minimiert werden können.

Im Bereich der Sanierung müssen sich das Mindset und die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern. Auch die Wertschätzung des Gebäudebestandes, das Vertrauen in Planungskompetenz und die Kostenwahrheit gegenüber einem Neubau müssen angepasst werden. Allein der Erhalt der tragenden Struktur bringt wichtige CO2-Einsparungen, die für die angestrebte Klimaneutralität nötig sind. Zielsetzung des Leitfadens „Zukunftsweisender Umgang mit Gebäudebestand“ ist es, für Eigentümer:innen und Hausverwaltungen ebenso wie für interessierte Fachexpert:innen eine kompakte Übersicht über das Thema der Gebäude-Sanierung zu geben. Ein separater Maßnahmenkatalog unter dem Titel „Technische Sanierungslösungen zur Dekarbonisierung des Gebäudebestandes“ bietet zudem interaktive und übersichtliche Entscheidungsbäume, mit denen man abhängig der vorhandenen Ausgangslage zu knapp 70 konkreten Maßnahmen rund um Energieverbrauch, erneuerbare Energieträger und geeignete Abgabesysteme geführt wird.

- Präsentationen der Arbeitsgruppen zum Thema „Klimaschutz“

- Ergebnisse Diskussionsrunden der World Cafés

Vermeidung von Neuversiegelung und mehrwertorientierte Dachflächennutzung

Es genügt nicht, im Status Quo zu verharren. Mit dem Leitfaden „Netto-Neuversiegelung gleich null! Gemeinden zeigen, wie es gehen kann“ wird das Tun befeuert und so mehr Gemeinden zu einer nachhaltigen Entwicklung motiviert, um in Folge das Ziel Netto-Neuversiegelung gleich NULL in greifbare Nähe zu bringen. Die herausragenden Erfahrungen der ausgewählten Gemeinden in der Entwicklung einer nachhaltigen Infrastruktur im jeweiligen Gemeindegebiet sollen Handlungsräume vermitteln, die im Kontext der Vermeidung von „Neuversiegelung”, Bestand aktivieren, soziales Engagement zeigen, integrale Konzepte verfolgen und kreative Lösungen umsetzen.

Gemeinsam müssen die Flächen der gebauten Stadt genutzt werden, um die Klimaneutralität und die Klimawandelanpassung zu schaffen. Besonders die Dachflächen eignen sich gut für eine Mehrfachnutzung im Sinne der CO2-Einsparung und Resilienz. Ziel des Positionspapiers „Mehrwertorientierte Dachflächennutzung“ ist die Zusammenfassung und Bereitstellung grundlegender Informationen und Daten für die mehrwertorientierte Systementscheidung bei einer Nutzungsänderung bzw. -erweiterung von bestehenden und neu erbauten Dachflächen.

- Präsentationen der Arbeitsgruppen zum Thema „Verknappung“

- Ergebnisse Diskussionsrunden der World Cafés

ESG-Zertifizierungskompass und Lieferkettengesetze

Greenwashing ist ein Showstopper der Nachhaltigkeitswende. Der Leitfaden „ESG-Zertifizierungskompass“ vermittelt eine fundierte Kenntnis über die rechtlichen Fallstricke des Greenwashing sowie einen Überblick über die gängigsten Gebäudezertifizierungen und Systemzertifizierungen im Sinne eines ESG-Zertifizierungskompasses.

Klein- und Mittelunternehmen müssen bereits jetzt verfügbare Kapazitäten auf die Darstellung ihrer Lieferketten verwenden. Der Leitfaden „Lieferkettengesetze“ widmet sich dem Umgang von Klein- und Mittelunternehmen (KMU) mit der Lieferkettengesetzgebung. Hier wird die Frage der Konsequenzen von Lieferkettengesetzgebung für Klein- und Mittelunternehmen aus drei unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet: Die praktische Darstellung einer gewöhnlichen Lieferkette in konkreten Sektoren, Analysen bestehender „good practices“ sowie Leitlinien und Handreichungen aus rechtlicher Perspektive.

- Präsentationen der Arbeitsgruppen zum Thema „Social Impact“

- Ergebnisse Diskussionsrunden der World Cafés

Fotogalerie

Das könnte Sie auch interessieren...

Die Publikationen der IG LEBENSZYKLUS BAU 2023

Auch 2023 waren mehr als 100 Expert:innen aus rund 60 Unternehmen und Institutionen an der Erarbeitung von sechs neue Leitfäden zu sechs brandaktuellen Themen der Bau- und Immobilienbranche beteiligt. Alle Publikationen können unter https://ig-lebenszyklus.at/publikationen/ heruntergeladen werden.

Zukunftsweisender Umgang mit Gebäudebestand

Weltweit fallen knapp 40 % der gesamten CO2 Emissionen dem Gebäudesektor zu. Bei der Reduktion der Emissionen und Erreichung der Klimaziele spielt unser Umgang mit dem Gebäudebestand dabei eine Schlüsselrolle. Derzeit liegt jedoch die Sanierungsrate im österreichischen Wohnungsbestand mit ca. 1,7% weit unter der notwendigen 2,5% Grenze.

Die Arbeitsgruppe „Zukunftsweisender Umgang mit Gebäudebestand“ erarbeitete daher 2023 einen Leitfaden und einen dazugehörigen Maßnahmenkatalog. Zielsetzung des Leitfadens ist es, für Eigentümer:innen und Hausverwaltungen ebenso wie für interessierte Fachexpert:innen eine kompakte Übersicht über das Thema der Gebäude-Sanierung zu geben. Dabei ist das Gebäude stets in seinem Zusammenwirken mit anderen Gebäuden und dem Freiraum im Quartier zu betrachten: Dies in vielerlei Hinsicht – in energetischen oder funktionalen Belangen ebenso wie im Hinblick auf Mobilität und Nutzungsmix. Dazu ergänzend will der Maßnahmenkatalog zu umfassenden Sanierungen ermutigen und die Bandbreite an bereits erprobten (und innovativen) Sanierungsmöglichkeiten zur Dekarbonisierung des Gebäudebestandes aufzeigen.

Klimarisiko-Guide für Immobilien

Sowohl reale physische Katastrophenereignisse als auch regulatorische Treiber zwingen sämtliche Teile der Wirtschaft zur umfassenden Beschäftigung mit Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Ziel dieser Publikation ist es, spezifisch für Immobilien im Wohnbau, das Thema Klimarisiko aufzuspannen. Sowohl physische als auch transitorische Risiken werden beleuchtet und vor allem auch ein möglicher Plan aufgezeigt, wie Klimarisiken analysiert und minimiert werden können.

Lieferkettengesetze: Herausforderungen für Klein- und Mittelunternehmen

Die AG NACHHALTIGKEITSRECHT hat es sich im Arbeitsjahr 2022 zum Ziel gesetzt, die rechtlichen Fragen globaler Lieferketten zu ergründen. Das Ergebnis waren ein erster Überblick und Problemaufriss, sodass sich die AG mit dem Thema vertraut machen konnte und eine Diskussionsgrundlage innerhalb der IG Lebenszyklus Bau geschaffen hat. Nunmehr galt der Fokus im vergangenen, dritten Arbeitsjahr 2023 dem Umgang von Klein- und Mittelunternehmen mit Lieferkettengesetzgebung. Grundlage für den nunmehrigen Output waren insgesamt drei Input-Sessionen, in denen die Frage der Konsequenzen von Lieferkettengesetzgebung für KMU aus drei unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wurde.

Zertifizierungskompass ESG Teil 1: Greenwashing, Gebäude und Systemzertifizierungen

Die Baubranche ist für ca. 37 % des weltweiten CO₂-Ausstoßeses verantwortlich, wobei der Großteil auf die Materialherstellung entfällt. Gerade der Bausektor ist daher besonders im Sinne der Nachhaltigkeit gefordert und benötigt sowohl eine fundierte Kenntnis über die rechtlichen Fallstricke des Greenwashing (Teil I) sowie einen Überblick über die gängigsten Gebäudezertifizierungen und Systemzertifizierungen im Sinne eines ESG-Zertifizierungskompasses (Teil II).

Netto-Neuversiegelung gleich null! Gemeinden zeigen, wie es gehen kann

2022 wurde von der Arbeitsgruppe die Forderung nach einer „Netto-Neuversiegelung gleich NULL” gestellt und Handlungsempfehlungen in Form eines Leitfadens für den ländlichen Raum formuliert, um dieses Ziel zu erreichen. Der vorliegende Erfahrungsbericht schließt an die Forderungen und Erkenntnisse des Vorjahres an und stellt zugleich den Leitfaden in der Praxis auf den Prüfstand, um ein genaueres Verständnis zum Planungs- und Entwicklungsprozess in ausgewählten Gemeinden zu erlangen. Die herausragenden Erfahrungen der ausgewählten Gemeinden in der Entwicklung einer nachhaltigen Infrastruktur im jeweiligen Gemeindegebiet sollen Handlungsräume vermitteln, die im Kontext der Vermeidung von „Neuversiegelung”, Bestand aktivieren, soziales Engagement zeigen, integrale Konzepte verfolgen und kreative Lösungen umsetzen.

Mehrwertorientierte Dachflächennutzung: Positionspapier für mehrwertorientierte Dachflächennutzung im Bestand und Neubau

Ziel dieses Positionspapiers ist die Zusammenfassung und Bereitstellung grundlegender Informationen und Daten für die mehrwertorientierte Systementscheidung bei einer Nutzungsänderung bzw. -erweiterung von bestehenden und neu erbauten Dachflächen. Die Möglichkeiten umfassen dabei die reine Installation einer Photovoltaik bzw. Solarthermie-Anlage sowie die Kombination mit einem extensiven Gründach oder die Nutzung des Dachs für andere Zwecke, wie u. a. Wärmepumpen Nutzung, Nutzung zum Urban Gardening, Ersatzlebensraum für lokale Pflanzen und Tiere, Regenwasserrückhalt, Erholungszwecke als intensive Gründächer, Lichtkuppeln bzw. Lichtführung vom Dach.

Hier kommen Sie zu den weiteren Publikationen und Videos der IG LEBENSZYKLUS BAU: https://ig-lebenszyklus.at/publikationen/

Das könnte Sie auch interessieren...

Gemeinsame Stellungnahme zum Entwurf der Bauordnungsnovelle 2023

Gemeinsame Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes, mit der die Bauordnung für Wien, das Wiener Kleingartengesetz 1996 und das Wiener Garagengesetz 2008 geändert werden (Bauordnungsnovelle 2023) zu den Themenbereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Stellungnahme

Die Verbände IG Lebenszyklus Bau, Digital Findet Stadt, Facility Management Austria (FMA), Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE), Verband der ZiviltechnikerInnen und Ingenieurbetriebe (VZI) sowie die Ziviltechnikerkammer Wien, Niederösterreich und Burgenland stehen für eine nachhaltige und digitale Bau- und Immobilienwirtschaft in Österreich.

Die Einführung von rechtlichen Innovationen und die Einhaltung gewisser Mindestanforderungen in Punkto Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Wiener Bauordnung ist den oben genannten Verbänden und Institutionen, die zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen Planung, Errichtung, Finanzierung sowie Betrieb von Gebäuden und Infrastruktur vertreten, daher ein großes Anliegen.

In einem gemeinsamen Beurteilungsprozess wurden folgende Kritikpunkte in Bezug auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeits- und Digitalisierungskriterien in der Wiener Bauordnungsnovelle 2023 festgestellt:

1. Fragen der Dekarbonisierung, des Klimawandels und der Kreislaufwirtschaft werden offengelassen

Bei Neubauten entfallen rund zwei Drittel der CO₂-Emissionen auf die Herstellung der Gebäude. Um den Zielpfad der CO₂-Neutralität am Gebäudesektor 2040 gemäß dem Wiener Klimafahrplan zu erreichen, ist es unumgänglich, auch die Bauordnung an diese Herausforderung unverzüglich anzupassen.

1.1. Eine Dokumentationspflicht von Gebäuden bei Neubauten und Bestandssanierung mittels – digitaler – Gebäudedokumentation (inkl. Angaben zu Umweltauswirkungen, Rückbaubarkeit, Wiederverwendungs- und Recyclingpotenzial) zur Umsetzung einer werthaltigen Kreislaufwirtschaft und möglichen Kreislaufführung der verbauten Roh- und Baustoffe sowie Bauteile, ist im Entwurf der Bauordnungsnovelle nicht enthalten.

1.2. Anforderungen oder auch nur eine Dokumentationspflicht der wichtigsten Ökoindikatoren und (z.B. GWP, PENRT, AP) für Neueinreichungen sind in der Bauordnungsnovelle nicht enthalten. Diese Indikatoren sollten im Rahmen einer Lebenszyklusanalyse (LCA) hinterlegt werden. Durch eine LCA können, bei Vorgabe der richtigen Randbedingungen, auch Fragen der Dauerhaftigkeit sowie des Gebäudebetriebs sinnvoll beantwortet werden. Die Bewirtschaftung von Bauwerken und die Lebenszyklusphase Betrieb wird nur in äußerst geringen, fragmentierten Teilaspekten berücksichtigt. Es ist erforderlich, dass der Gebäudebetrieb über die Aspekte Instandsetzung und Energieverbrauch hinaus eine seiner Tragweite angemessene Adressierung findet.

1.3. Anforderungen hinsichtlich des Recyclings/ReUse, z.B. Quoten für Recycling/ReUse im Falle des Abbruchs fehlen vollständig. Auf das Fehlen solcher Konzepte, auch im Entwurf der OIB7, wird verwiesen.

1.4. Festgestellt wird, dass Fragen der Bodenversiegelung zu wenig berücksichtigt werden.

1.5. Die derzeitigen Vorschriften zur Errichtung von Energieträgern berücksichtigen ausschließlich Fragen der Energieerzeugung am Gebäude bzw. am Grundstück.

Um die Energiewende erforderlich und zeitnah zu bewerkstelligen, ist die Stadt als ganzheitliches System zu betrachten. Gebote der Energieerzeugung am Gebäude müssen durch Gebote, Energie auch im öffentlichen Raum zu speichern, ergänzt werden. Damit einhergehend sind auch Alternativen zur PV-Anlage, wie die Nutzung von Geothermie, neu zu bewerten.

1.6. Die derzeitige Entwicklung von Strategien, Systemen und Technologien ist noch nicht abgeschlossen. Im Sinne des „gleichwertigen Abweichens“ von den OIB- Richtlinien, sollte es einen „Abwägungsparagraphen“ geben, der neue Entwicklungen nicht nur nicht behindert, sondern auch fördert und hervorbringt.

2. Unvollständige Rahmenbedingungen für Bestandssanierungen durch neuen Stadtbildschutz

Die derzeitigen Vorschläge in der Bauordnungsnovelle greifen zu kurz, um Bestandssanierungen in jenem Umfang zu befördern, der angesichts unserer Klima- und Umweltziele angebracht wäre. Eine Weiterentwicklung des Bestandes wäre nicht nur aus Gründen der Ressourcenschonung wünschenswert, sondern ermöglicht in vielen Fällen erst den wirtschaftlichen Erhalt der historischen Bauwerke.

2.1. In der Novelle werden durch eine völlig neue Systematik im Stadtbildschutz die qualitätsvolle Weiterentwicklung und die sanfte Nachverdichtung des Bestands aufs Spiel gesetzt. Insbesondere werden die bisherigen Bestimmungen (Bebauungsplan/Schutzzonen, Erhalt von erhaltungswürdigen Altbauten) durch eine sehr unbestimmte Regelung des „vorhandenen Stadtbildes“ als neuen Maßstab ergänzt und teilweise ersetzt. Durch das offenbar intendierte Einfrieren eines „vorhandenen Stadtbildes“ könnte – vor allem durch den neuen Bezug auf den Stadtbildschutz im § 69 – die dringend zu fördernde Sanierung des Bestands auf der Strecke bleiben.

2.2. Es fehlt an klaren Regeln und Richtlinien, was im Rahmen dieses „vorhandenen Stadtbildes“ möglich ist, und was nicht. Der Ermessensspielraum der Behörde ist enorm hoch. Wir benötigen vor einer solchen Neusystematik des Stadtbildschutzes transparente und öffentliche Kriterien, nach welchen Ensembles, Gebäude oder deren Teile als für das Stadtbild erhaltungswürdig und nicht erhaltenswürdig eingestuft werden, um mehr Planbarkeit für Bauwerber:innen und Planer:innen herzustellen.

2.3. Es gilt außerdem, mehr Anreize zu setzen, um die Weiterentwicklung von Bestandsimmobilien attraktiver zu machen, z.B. durch unbürokratische Möglichkeiten zur sanften Verdichtung bei Erhalt von Gebäuden statt dem in letzter Zeit zunehmendem Abbruch und Neubau. Der neue Abs. 2 Z 5, mit welchem der § 69 in Richtung „Klimaparagraph“ weiterentwickelt wird, ist dabei ein Schritt in die richtige Richtung, kann aber nicht der letzte sein.

2.4. Der Schutz von Bestandsimmobilien sollte auf die Schonung von Ressourcen in Form einer Lebenszyklusbetrachtung, und weniger auf das Errichtungsjahr, abgestellt werden. Der Schutz von Bestandsimmobilien könnte zum Beispiel auf alle Gebäude angewendet werden, bei denen eine Einhaltung der EU-Taxonomie-Vorgaben mit wirtschaftlich und technisch verträglichen Mitteln erreicht werden könnte.

3. Die Bauordnungsnovelle ist als Grundlage für ein nachvollziehbares und widerspruchsfreies Genehmigungsverfahren ungeeignet

Die mit der Bauordnungsnovelle neu geschaffenen Regelungen erhöhen den Planungs- und Verwaltungsaufwand. Außerdem sind vermehrt Zielkonflikte zu erkennen. Durch die Anforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, finden sich durch die gewachsene Struktur der Bauordnung Widersprüchlichkeiten und Redundanzen. Damit wird die Rechtssicherheit geschwächt. Sie ist in der vorliegenden Form auch für ein auf weitgehende Digitalisierung ausgelegtes Verfahren ungeeignet.

Die Bauordnung braucht daher eine grundsätzliche Neukonzeption im Sinne einer Vereinfachung, eindeutiger Bestimmungen ohne Interpretationsspielraum und der Festlegung klarer Grenzwerte.

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme!

Stellungnahme herunterladen (Pdf)

Die Verbände

- Digital Findet Stadt (www.digitalfindetstadt.at)

- Facility Management Austria (FMA) (www.fma.or.at)

- IG Lebenszyklus Bau (www.ig-lebenszyklus.at)

- Verband der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe (VZI) (www.vzi.at)

- Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE) (www.voepe.at)

- Ziviltechnikerkammer Wien, Niederösterreich und Burgenland (wien.arching.at)

Das könnte Sie auch interessieren...

Lebenszyklus im Blick: Steigende Komplexität in der Baubranche

Wir freuen uns Rubner Holzbau GmbH als das neuste Mitglied der IG LEBENSZYKLUS BAU begrüßen zu dürfen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Holzkonstruktionen, mehrgeschoßigen Holzbauten und internationalen Projekten.

Im Interview beantwortet Anton Wanas, Prokurist von Rubner Holzbau, warum Rubner Mitglied geworden ist, wie für ihn die Mitarbeit in einer der Arbeitsgruppen der IG Lebenszyklus Bau lief und warum die Aufgaben der Baubranche immer komplexer werden.

Interview mit Anton Wanas

Warum sind Sie der IG Lebenszyklus Bau beigetreten?

Also ich wurde letztes Jahr angesprochen, um in der Arbeitsgruppe für die Entwicklung eines Prozessmodells für Hybridbau und modulares Bauen mitzuarbeiten. Das habe ich sehr gerne getan und ich habe die Arbeit mit den Kollegen dort als wirklich bereichernd empfunden. Die meisten der Teilnehmer habe ich schon von früheren Tätigkeiten gekannt und es war wirklich eine ganz tolle Arbeitskultur, die wir dort gehabt haben. Und da war für mich klar, dass für uns als Unternehmen und auch für mich als Person es ganz wichtig ist, hier auch zukünftig mitzuarbeiten. Und da haben wir uns gleich entschlossen der IG Lebenszyklus Bau beizutreten.

Was sind für Sie die zentralen Herausforderungen der Bau- und Immobilienwirtschaft in den kommenden Jahren?

Die Dynamik an neuen Anforderungen und die immer höher werdende Komplexität an Aufgaben machen es aus unserer Sicht notwendig, ein Bauprojekt schon in der Entwicklungsphase integral zu denken. Nicht erst, was heute eh schon klar ist, in der Ausführungsplanung eine integrale Planung zu haben, sondern bereits die Entwicklungsphase muss unter Einbeziehung aller möglichen Partner stattfinden und das ist etwas, das den ganzen Bauprozess natürlich immer komplexer macht. Und ich glaube, dass hier die größten Herausforderungen in der Zukunft zu sehen sind.

Was möchte ich als Mitglied in den kommenden Jahren zur IG Lebenszyklus Bau beitragen?

Als Teilnehmer an dem gesamten Bauprozess wollen wir natürlich als Unternehmen unsere Erfahrungen teilen und auch unsere Sichtweisen mit anderen Teilnehmern diskutieren und hier auch gestalterisch an der Entwicklung neuer Positionen und neuer zukunftsfähiger Prozesse mitarbeiten. Ich glaube, das ist eine der ganz großen Triebfedern, die wir haben, um hier zukünftig teilzunehmen.

Lebenszyklus im Blick: Anton Wanas, Rubner Holzbau GmbH

Das könnte Sie auch interessieren...

Lebenszyklus im Blick: Datenmanagement als zentrale Herausforderung

Wir freuen uns Mensch und Maschine Austria GmbH als noch junges Mitglied der IG LEBENSZYKLUS BAU begrüßen zu dürfen. Mensch und Maschine ist ein Softwarelieferant und Schulungsanbieter sowie beratend tätig für Kunden im Baubereich, vom Architekten, über Ein-Personen-Büros und Baufirmen bis hin zu öffentlichen Auftraggebern.

Im Interview beantwortet Mirko Warzecha, Prokurist von Mensch und Maschine, warum sie Mitglied geworden sind und warum Datenmanagement für ihn die zentrale Herausforderung der Bau- und Immobilienwirtschaft in den kommenden Jahren ist.

Interview mit Mirko Warzecha

Warum sind Sie der IG Lebenszyklus Bau beigetreten?

Mich hat dieses breite Spektrum an Personen sehr fasziniert, die sich Digitalisierungsfragen widmen und entsprechend auf einem sehr hohen Niveau praxisorientierte Lösungsansätze entwickeln wollen. Das interessiert uns als Mensch und Maschine sehr.

Was sind für Sie die zentralen Herausforderungen der Bau- und Immobilienwirtschaft in den kommenden Jahren?

Als zentrale Herausforderung für die Zukunft sehen wir ganz klar die Handhabung der Daten, die wir jetzt erwirtschaften und generieren, dass wir diese Daten richtig generieren, richtig analysieren und für die Zukunft gut nutzen können für die richtige Anwendung.

Was möchte ich als Mitglied in den kommenden Jahren zur IG Lebenszyklus Bau beitragen?

Wir möchten unsere Expertise, unsere Erfahrungen aus den Projekten von unseren Kunden mit in die IG Lebenszyklus Bau einbringen, um die Lösungen, die dort entwickelt werden, bestmöglich zu unterstützen.

Lebenszyklus im Blick: Mirko Warzecha, Mensch & Maschine Austria GmbH

Das könnte Sie auch interessieren...

Lebenszyklus im Blick: Übergang zu einer kreislauffähigen Bauwirtschaft

Wir freuen uns Madaster Austria als unser neustes Mitglied der IG LEBENSZYKLUS BAU begrüßen zu dürfen. Madaster ist das Kataster für Materialien mit der Vision, Material eine Identität zu geben, nachhaltigen Wert für Umwelt und Klima und für zukünftige Immobilien zu schaffen.

Im Interview beantwortet Werner Weingraber, warum Madaster Mitglied geworden ist, was in seinen Augen die die zentralen Herausforderungen der Bau- und Immobilienwirtschaft in den kommenden Jahren sind und, was er als Mitglied beisteuern möchte.

Interview mit Werner Weingraber

Warum sind Sie der IG Lebenszyklus Bau beigetreten?

Die IG Lebenszyklus Bau ist nicht nur eine der führenden Organisationen rund um Bau und Immobilien Österreich, sondern die die Lebenszyklus, Bau und Mandatsverteilung grundsätzliche Werte und Vorstellungen wie die Lebenszyklus-Betrachtung, Nachhaltigkeits-Betrachtung und die Zusammenarbeit der verschiedenen Seiten, die Immobilien und Bau gestalten. Insofern war es für uns eine natürliche Wahl, sehr gerne hier Mitglied der IG Lebenszyklus Bau zu werden.

Was sind für Sie die zentralen Herausforderungen der Bau- und Immobilienwirtschaft in den kommenden Jahren?

Natürlich sind aktuelle Themen wie die Zinslandschaft, Baukosten und Inflation wichtige Rahmenbedingungen. Nichtsdestotrotz, wenn man das große Bild sich ansieht, geht es darum, dass über die nächsten Jahre und Jahrzehnte die Ressourcen auf unserer Welt zu Ende gehen werden, dass die Klimaerwärmung voranschreitet und dass es hier Lösungen bedarf, um in der Zukunft weiterhin großartige Immobilien ermöglichen zu können. Das setzt voraus, dass wir nicht so wie über die letzten Jahrzehnte üblich, Materialien einmalig verwenden und wegwerfen, sondern dass wir eine Welt ohne Müll schaffen.

Ressourcen im Kreislauf halten, dauerhaft nutzen, die richtigen Materialien und Produkte auswählen, richtig verbauen und schon in der Planung auf den auf die Wiederverwendbarkeit hier Rücksicht nehmen. Grob gesagt, das ist der Übergang von der klassischen linear Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft und ist eine Voraussetzung, dass wir alle den Wohlstand in unserer Gesellschaft und großartige Immobilien auch in der Zukunft haben werden.

Was möchte ich als Mitglied in den kommenden Jahren zur IG Lebenszyklus Bau beitragen?

Als Madaster Österreich würden wir sehr gerne ein aktives Mitglied von der IG Lebenszyklus Bau werden. Wir möchten zuhören, welche Themen hier in Österreich die Mitglieder beschäftigen, die Branche beschäftigen, um dann von unserer Seite Erfahrungen einbringen. Als Madaster haben wir grob seit 2017 bereits 5.000 Immobilien auf unserer Plattform mit 500 Partnern. Dazu möchten wir die Daten und Methoden einbringen, von Madaster zum Beispiel für die Material, Herkunft, Materialauswahl, für die Optimierung der Lebensdauer und der Wiederverwendbarkeit. Und damit zusammenhängend natürlich die Themen, die jetzt, wo wir alle vor der Nase stehen, ob das Zertifizierungen sind, Taxonomie, CCD und das am Weg zur Urbanisierung des Urban.

Lebenszyklus im Blick: Werner Weingraber, Madaster Austria GmbH

Das könnte Sie auch interessieren...

Sechs Punkte für mehr Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Anlässlich der Überarbeitung der Wiener Bauordnung sowie der bevorstehenden OIB-Richtlinie 7 haben sich sieben führende Verbände der Bau- und Immobilienwirtschaft erstmals zusammengeschlossen, um gemeinsam „Mindestanforderungen“ für mehr Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu formulieren. Das Ergebnis: Ein 6-Punkte-Plan für die verstärkte Integration ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie die schnellstmögliche Umsetzung des digitalen Akts und der digitalen Baueinreichung. Das Dokument wurde bereits an die Verwaltung übergeben und sehr positiv aufgenommen.

„Wir möchten die Überarbeitung der Wiener Bauordnung zum Anlass nehmen, nachdrücklich zu vermitteln, dass nachhaltiges und digitales Planen, Errichten und Betreiben im Baurecht bzw. in den Bauordnungen noch stärker verankert werden muss,“ betont Wolfgang Kradischnig, Sprecher der gemeinsamen Aktion, bei der offiziellen Übergabe des Dokuments an die Stadt Wien.

Die teilnehmenden Verbände IG Lebenszyklus Bau, Digital Findet Stadt, Facility Management Austria (FMA), Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI), Vereinigung Industrieller Bauunternehmungen Österreichs (VIBÖ), Österreichische Bautechnik Vereinigung (ÖBV) und Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE) vertreten Unternehmen und Institutionen aus den Bereichen Planung, Errichtung, Finanzierung sowie Betrieb von Gebäuden und Infrastruktur und stehen für eine nachhaltige und digitale Bau- und Immobilienwirtschaft in Österreich.

Der 6-Punkte-Plan wurde in einem gemeinsamen Arbeitsprozess erstellt und stellt die Grundlage für vertiefende Diskussionen und die Erarbeitung konkreter Umsetzungsvorschläge dar. Mit der Wiener Bauordnungsnovelle 2023 und der OIB-Richtlinie 7 sind jetzt starke rechtliche Hebel in der Pipeline, mit denen dieser Punkte-Plan umgesetzt werden kann.

„Es geht uns auch darum, mit der gemeinsamen Veröffentlichung zu zeigen, dass die Einhaltung gewisser Mindestanforderungen in Punkto Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein absolut zentrales Anliegen aller Unternehmen ist, die wir als Verbände vertreten,“ ergänzt Kradischnig.

Den 6-Punkte-Plan herunterladen

Die sechs Punkte

In den folgenden sechs Punkten wurde zunächst der Ist- und anschließend der Soll-Zustand beschrieben.

- Realistische Kosten- und Terminziele

Aktuell werden bei Projekten oftmals Budgets vorgegeben, mit deren Umsetzung nachhaltige und lebenszyklusorientierte Projekte nicht realisierbar sind. In einem Verifikationsprozess mit neutralen Fachexpert:innen müssen die Projektziele vor dem Vorentwurf evaluiert und den Anforderungen entsprechende Budget- und Terminziele im Sinne nachhaltiger und lebenszyklusorientierter Projekte entwickelt werden.

- Klare Rahmenbedingungen für Bestandssanierungen

Es fehlen klare Rahmenbedingungen für umfassende Bestandssanierungen.

Der Ausstieg aus fossilen Heizsystemen sowie die umfassende Gebäudesanierung müssen in der Wiener Bauordnung klar formuliert werden.

- Ausweitung beim Schutz von Gebäuden

Gebäude werden oftmals abgerissen, obwohl es im Lebenszyklus nachhaltiger wäre, sie zu sanieren. Der Schutz von Bestandsimmobilien muss auf alle Gebäude ausgeweitet werden, bei denen zum Beispiel eine Einhaltung der EU-Taxonomie-Vorgaben mit verträglichen Mitteln erreicht werden könnte. Die Verträglichkeit – vergleichbar mit der technischen Abbruchreife in Schutzzonen – wäre noch zu definieren.

- Digitaler Gebäudepass bei allen Neubauten und Sanierungen

Bestandsgebäude sind derzeit unzureichend dokumentiert. Dies erschwert die Voraussetzungen für eine Umsetzung der Kreislaufwirtschaft.

Der digitale Gebäudepass muss für alle Neubauten und Sanierungen in der Wiener Bauordnung verpflichtend eingeführt werden. Die konkrete Vorgabe für die Detaillierung des Gebäudepasses soll von der Behörde festgelegt werden. Jedenfalls muss er Angaben zu Umweltauswirkungen, Rückbaubarkeit, Wiederverwendung- und Recyclingpotential beinhalten. Es sollte ein standardisierter Wiederverwertungsgrad für Neubau, zum Beispiel von mindestens 30 Prozent des eingebauten Materials (bezogen auf die Tragstruktur, Gebäudehülle und Innenausbau), vorhanden sein.

- Lebenszykluskostenberechnung verpflichtend vorschreiben

Lebenszykluskosten werden derzeit bei der Planung nicht oder unzureichend berücksichtigt. Bei der Einreichung ist eine von einer oder einem entsprechend qualifizierten Fachexpert:in erstellte standardisierte Lebenszykluskostenberechnung zur Orientierung über die Folgekosten für Gebäude vorzulegen.

- Verankerung digitaler Bauverfahren

Derzeit ist nicht bekannt, bis zu welchem Zeitpunkt das Digitalisierungs-Projekt BRISE-Modell (Building Regulations Information for Submission Envolvement) der Stadt Wien auf alle Bauwerber ausgerollt wird. Das digitale Bauverfahren muss schnellstmöglich durch Zurverfügungstellen von personellen und finanziellen Ressourcen bei den relevanten Magistratsabteilungen ausgerollt werden. Die digitale Einreichung ist daher auch in der aktuell verhandelten Novelle der Wiener Bauordnung zu verankern. Ein digitales Verfahren darf dabei nicht zu höherer Prüfdichte als derzeit und damit zu einem Mehraufwand bei Planern und Bauherren führen. Alle Elemente des digitalen Bauverfahrens, bei denen der Schutz geistigen Eigentums Dritter oder der Datenschutz dem nicht entgegensteht, sollen zudem öffentlich verfügbar gemacht werden (Open Source, Open Data), um eine laufende Weiterentwicklung und Verbesserung zu erleichtern.

Statements der teilnehmenden Verbände

Wolfgang Kradischnig, Sprecher der IG Lebenszyklus Bau (www.ig-lebenszyklus.at)

„Projekte müssen für alle Beteiligten erfolgreich sein und eine langfristige, tragfähige Kultur der Zusammenarbeit ermöglichen.“

Peter Engert, Geschäftsführer der ÖGNI (www.oegni.at)

„Die dringende Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien, EU-Taxonomie und ESG braucht seitens des Regulativs einen Mix aus verschiedenen Maßnahmen, die wir mit obigen Vorschlägen vorerst abgedeckt sehen.“

Sebastian Beiglböck, Geschäftsführer der VÖPE (www.voepe.at)

„Digitale Bauverfahren bieten Erleichterungen für alle Akteure und Voraussetzungen für eine nachhaltige und lebenszyklusorientierte Planung, Errichtung und Bewirtschaftung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.“

Steffen Robbi, Geschäftsführer von Digital Findet Stadt (www.digitalfindetstadt.at)

„Im Hinblick auf das zukünftig verpflichtende ESG-Reporting ist die Rolle von BIM als einer der wichtigsten Datenspeicher und Träger für Kriterien zum Nachweis kreislauffähigen Bauens nicht zu unterschätzen.“

Michael Pauser, Geschäftsführer der Österreichischen Bautechnik Vereinigung (ÖBV) (www.oebv.at)

„Es fehlen klare Rahmenbedingungen für umfassende Bestandssanierungen, die über den Ausstieg aus fossilen Heizsystemen hinausgehen.“

Mikis Waschl, B.Eng., Präsident der IFMA Austria (FMA I IFMA Austria) (www.fma.or.at)

„Die Überarbeitung der Bauordnung ist eine seltene Gelegenheit, zwei wesentlichen Themen unserer Zeit, der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit, eine angemessene und auch verbindliche Grundlage für Wertschöpfungsbereiche und -phasen eines Bauwerks zu geben.“

Matthias Wohlgemuth, Geschäftsführer der Vereinigung Industrieller Bauunternehmungen Österreichs (VIBÖ) (www.viboe.at)

„Die Novelle der Wiener Bauordnung bietet die Gelegenheit, den Hebel bei der Weiterentwicklung der Digitalisierung anzusetzen und damit sowohl Verfahrenseffizienz – Stichwort BRISE – als auch Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu verbessern.“

Das könnte Sie auch interessieren...

Lebendiger Wegweiser für nachhaltiges Bauen & Arbeitsgruppen 2023

Klimawandel, Preissteigerungen, Lieferkettenprobleme – rund 100 Expert:innen der IG Lebenszyklus Bau sind derzeit damit beschäftigt, Antworten auf diese und andere aktuelle Herausforderungen der Bau- und Immobilienbranche zu erarbeiten. „Vom Trend zur gebauten Wirklichkeit“ lautet dabei das Motto des aktuellen Arbeitsjahres, dessen Ergebnisse dazu beitragen sollen, die 2022 vom Verband formulierten Trends für die nachhaltige Bau- und Immobilienwirtschaft zu ergänzen, zu verfeinern und – wenn nötig – zu korrigieren.

„Mit diesem Arbeitssystem schaffen wir einen lebendigen Wegweiser für Bauherren und Branchenteilnehmer:innen in einer Zeit, die uns vor große Herausforderungen stellt, aber auch die Chance für tiefgreifende und positive Veränderungen beinhaltet,“ betont Wolfgang Kradischnig, Sprecher IG Lebenszyklus Bau, DELTA.

Gretchenfrage ESG

„Die Berücksichtigung der ESG-Kriterien in allen Phasen des Gebäudelebenszyklus wird immer mehr zu jenem Thema, das alle am Bauprozess beteiligten Bereiche gleichermaßen trifft,“ ist Vorstandsmitglied Stephan Heid, Heid & Partner, überzeugt. Und dies nicht nur in Bezug auf den Beitrag der Branche für ein – für 2050 festgelegtes – klimaneutrales Europa. Auch die ökonomischen Folgen eines Nichteinhaltens seien nicht mehr tragbar. „Wir reden hier nicht mehr von der Zukunft. Investitionen sind eng an die Einhaltung der ESG-Kriterien geknüpft und beeinflussen den Verkehrswert einer Immobilie massiv,“ betont Vorstandsmitglied Stefan Rufera, KPMG, der zu diesem Thema 2023 eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen hat.

Auch zu diesem Zweck soll 2023 ein „Klimarisiko-Guide“ für Immobilienentwickler und

-eigentümer entstehen. Ziel ist die Erstellung eines ersten Leitfadens zur Evaluierung von Klimarisiken. „Darüber hinaus soll eine Übersicht zur Grobabschätzung von CO2–Emissionen von Hochbauten erstellt werden,“ betont Christian Plas, denkstatt, der diesen Prozess gemeinsam mit Vorstandsmitglied Klaus Reisinger von ClimatePartner vorantreibt.

Bestandssanierung und Bodenversiegelung als zentrale Hebel

Als besonders wichtiger Beitrag der Branche für ein klimaneutrales Europa gilt auch die zukunftsorientierte Bestandssanierung. „Hierunter fallen Themen wie Kreislaufwirtschaft und Sanierungszyklen, Sanierungsmöglichkeiten verschiedener Gebäudetypen und auch die Rolle des Systembaus in der Sanierung,“ fasst IGLZ-Vorständin Margot Grim-Schlink, e7, die Themenschwerpunkte 2023 zusammen.

Auch dem Thema Dachflächennutzung wird in Punkto Klimaschutz eine wichtige Rolle zugesprochen. „Die multifunktionelle Nutzung der Dächer, wie u. a. das Solargründach kann zu einer großen Reduktion von CO2-Emissionen führen. Unser Ziel ist, das genau abschätzen zu können und eine CO2-Reihung unterschiedlicher Dachnutzungen zu erstellen,“ betont Susanne Formanek, GRÜNSTATTGRAU, die eine entsprechende Arbeitsgruppe zu diesem Thema leitet.

Die so wichtige Reduzierung der Bodenversiegelung soll durch konkretisierte Handlungsempfehlungen für Bund, Länder und Gemeinden vorangetrieben werden. „Wir möchten wissen, wie sich etwa Siedlungsstruktur, Größe, topographische, demographische, ökonomische, soziologische Gegebenheiten auswirken. Das soll die Umsetzung auf verschiedenen Ebenen erleichtern,“ beschreibt Dominik Philipp, Dietrich | Untertrifaller, das Vorgehen der von ihm und Christoph Müller-Thiede, M.O.O.CON, geleiteten Arbeitsgruppe, die auf dem 2022 veröffentlichten Leitfaden „Netto-Neuversiegelung gleich NULL!“ aufsetzt.

Gewappnet gegen Greenwashing und fit für die nachhaltige Lieferkette

Jüngste Untersuchungen der EU-Kommission zeigen, dass rund die Hälfte der „grünen“ Behauptungen von europäischen Unternehmen falsch oder irreführend sind. 2023 soll daher eine Art „Zertifizierungskompass“ für Unternehmen erarbeitet werden. „Wir sind überzeugt davon, dass eine fundierte Kenntnis über die zentralen ESG-Zertifizierungen eines der wirksamsten Mittel ist, um sich gegen Greenwashing zu schützen,“ betont Berthold Hofbauer, Heid und Partner Rechtsanwälte.

Globale Lieferketten und die nunmehr anstehenden Herausforderungen praktischer Umsetzung bestehender und zukünftiger Pflichten für Unternehmen werden unter der Leitung von Markus P. Beham, Universität Passau, beleuchtet. Beham: „Bauherren dürfen sich von uns 2023 konkrete Handlungsanleitungen zum Umgang mit Lieferkettengesetzgebung erwarten.“

© IG Lebenszyklus Bau/Leo Hagen

Über die IG LEBENSZYKLUS BAU

Die IG LEBENSZYKLUS BAU umfasst rund 90 Unternehmen und Institutionen der Bau- und Immobilienwirtschaft Österreichs. Der 2012 als IG Lebenszyklus Hochbau gegründete, gemeinnützige Verein unterstützt Bauherren bei der Planung, Errichtung, Bewirtschaftung und Finanzierung von ganzheitlich optimierten, auf den Lebenszyklus ausgerichteten, Bauwerken. Interdisziplinäre, bereichsübergreifende Arbeitsgruppen bieten eine gemeinsame Plattform für Projektbeteiligte aus allen Bereichen des Gebäudelebenszyklus.

Links:

Das könnte Sie auch interessieren...

Trend-Report für die nachhaltige Bau- und Immobilienwirtschaft

Die IG Lebenszyklus Bau ist stolz darauf, Ihnen mit „8 ½ Trends“ den ersten Trend-Report für die nachhaltige Bau- und Immobilienwirtschaft vorstellen zu dürfen, der im Rahmen des 12. Kongresses am 15. November erstmals präsentiert wurde. Gemeinsam mit zahlreichen Expert:innen der Bau- und Immobilienbranche wirft die IG Lebenszyklus Bau einen Blick in die Zukunft. „8 ½ Trends“ sind es, die der 2012 gegründete Verein für die kommenden zehn Jahre herausgearbeitet hat: Ob Corporate Climate Responsibility, das Mieten von Bauteilen und Baustoffen, Topfield-Developments oder Biophilic Design – im Rahmen des Trend-Reports wird aufgezeigt, wo die Reise beim nachhaltigen Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden hingeht.

Alle Leitfäden und der Trend-Report stehen unter folgendem Link zum kostenfreien Download zur Verfügung:

www.ig-lebenszyklus.at/publikationen2022

Neun neue Leitfäden für Bauherr:innen und Branchenvertreter:innen

Um den Weg dorthin bestmöglich zu bestreiten, stehen Bauherren und Branchenvertretern neun aktuelle Leitfäden zur Verfügung, die fachliche Unterstützung bei Themen wie Bodenversiegelung, Hybrid- und Systembau, Klimaneutralität, Kreislaufwirtschaft, Lieferkettengesetze, EU-Taxonomie, Vergabe-Compliance und Nachhaltige Sanierung bieten.

Acht Trends und eine Vision

„Die IG Lebenszyklus Bau deckt mit ihren Mitgliedsunternehmen den gesamten Planungs- und Bauprozess sowie Finanzierung, Betrieb und Rückbau von Gebäuden ab. In den vergangenen Jahren haben wir mit rund 90 Unternehmen der Branche an die 50 Leitfäden für Bauherr:innen- und Branchenvertreter:innen verfasst. Mit dem Trend-Report komprimieren wir dieses Wissen und richten einen optimistischen und konstruktiven Blick in die Zukunft“, betont Wolfgang Kradischnig, Sprecher der IG Lebenszyklus Bau.

Die 8 ½ Trends wurden in Zusammenarbeit mit zahlreichen Expert:innen aus den drei großen Themenbereichen Klimaschutz, Verknappung und Social Impact erarbeitet und mit Best-Practice-Beispielen unterlegt. Da die „Humanökonomie“ eher noch Vision als Trend ist, erhält sie im Rahmen des Trend-Reports nur einen „halben Punkt“, ist aber unverzichtbarer Bestandteil einer nachhaltigen Bau- und Immobilienwirtschaft:

1. Kein Bauen ohne Klimaresilienz

2. CCR–Corporate Climate Responsibility

3. Vom Me-Project zum We-Project

4. Mieten von Bauteilen und Baustoffen

5. Regionalisierung: Auf die Nähe kommt es an

6. Das Viertelstunden-Quartier

7. Topfield-Developments

8. Biophilic Design

8 ½. Humanökonomie

Save-the-date: KONNEX BAU Onlineforum Special Edition am 1. Februar 2023

Gerne machen wir Sie bereits jetzt auf unsere erste KONNEX BAU Onlineforum Special Edition am Mittwoch, 1. Februar 2023, 16:00 – 18:00 Uhr, aufmerksam. Hier steht der Trend-Report „8 ½ Trends“ im Fokus und stellt sich den Fragen und Anmerkungen der Teilnehmenden. Das Programm und die Speaker werden in einem der kommenden Newsletter bekanntgegeben. Anmeldungen ab sofort bitte an: office@ig-lebenszyklus.at

Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung!

12. Kongress „Raum und Verantwortung“ als Motto für 2022

Präsentiert wurden der Trend-Report sowie die weiteren Arbeitsergebnisse 2022 im Rahmen des 12. Kongresses der IG Lebenszyklus Bau am 15. November in Wien. Besucht von rund 150 Branchenvertreter:innen und Auftraggeber:innen, stand 2022 das Motto „Raum und Verantwortung“ im Mittelpunkt der Veranstaltung. Prominente Keynotes von Philosoph Robert Pfaller, Sozioökonom Andreas Novy und der Projektentwicklerin Jasmin Soravia sorgten für einen starken Auftakt des Kongresses, der mit zahlreichen Best Practice-Vorträgen, Summaries aus den Arbeitsgruppen und hochkarätigen Panels ergänzt wurde. Im Fokus stand dabei die nachhaltige Gebäude- und Quartiersentwicklung im urbanen und ruralen Raum unter besonderer Berücksichtigung der Faktoren Klimawandel, Ressourcenverknappung und neuen sozialen Herausforderungen.

Fotogalerie

Die von Vorstandsmitglied Dr. Stephan Heid (Heid & Partner Rechtsanwälte) initiierte und zusammen mit Dr. Markus Beham (Universität Passau) im Rahmen einer Arbeitsgruppe erstellte „Charta gegen Greenwashing“ stellt sich der aktuellen „Mode“ entgegen, Geschäftsmodelle zu „begrünen“ und dabei Konsument*innen mittels Marketing-Kampagnen zu täuschen, entgegen. Die Charta enthält zehn Prinzipien, die eine rasche Ersteinschätzung der „realen Nachhaltigkeit“ eines Geschäftsmodells ermöglichen.

Die von Vorstandsmitglied Dr. Stephan Heid (Heid & Partner Rechtsanwälte) initiierte und zusammen mit Dr. Markus Beham (Universität Passau) im Rahmen einer Arbeitsgruppe erstellte „Charta gegen Greenwashing“ stellt sich der aktuellen „Mode“ entgegen, Geschäftsmodelle zu „begrünen“ und dabei Konsument*innen mittels Marketing-Kampagnen zu täuschen, entgegen. Die Charta enthält zehn Prinzipien, die eine rasche Ersteinschätzung der „realen Nachhaltigkeit“ eines Geschäftsmodells ermöglichen. Österreich ist trauriger „Europameister“ im Versiegeln von Grünflächen. Auch wenn der tägliche Bodenverbrauch in den letzten zehn Jahren sukzessive zurückgegangen ist, lag er im Durchschnitt der letzten drei Jahre immer noch bei 11,5 Hektar pro Tag. Das sind 16 zubetonierte Fußballfelder pro Tag. Die IG LEBENSZYKLUS BAU und ihre Arbeitsgruppe unter der Leitung von Christoph M. Achammer (ATP architekten ingenieure) fordern in einem Manifest den Stopp der irreversiblen Verschwendung von Grund und Boden, der einzigen nicht substituierbaren Ressource im Bauprozess sowie die Übernahme der Verantwortung durch die politischen Entscheidungsträger hinsichtlich Flächenwidmungs- und Bebauungsplanungen.